近年、AI領域で急速に関心が高まっている「AIエージェント」。今回は、AIエージェントの基本的な仕組みや生成AIとの違い、活用することでどのようなメリットや注意点があるのかについて解説しています。さらに、医療・製薬・ヘルスケア業界における活用事例も紹介していますので、今後の活用の参考にしてみてはいかがでしょうか。

次に“来る”のはAIエージェント?!

製薬・医療業界においても生成AIの普及が進み、最近では「AIエージェント」という言葉を耳にする機会が増えてきました。AI技術の急速な進化とともに、AIエージェントの導入を進める企業も続々と登場しています。では、なぜ今、AIエージェントがこれほど注目を集めているのでしょうか。

その背景には、AIへの社会的ニーズの高まりが挙げられます。さまざまな業界でAIの導入が進む中、すでに生成AIを業務に活用し、業務効率化を実感している方も多いかもしれません。特に医療業界では、人手不足の解消に向けたデジタル技術の活用が進んでおり、AIエージェントの導入によって、より質の高い医療の提供が実現する可能性も高まっています。さらに、大規模言語モデル(LLM)の登場によってAIの言語理解能力が飛躍的に向上したこともAIエージェントの活用範囲が広がる要因の一つです。業界を問わず、より高度な対応が可能となったAIエージェントの可能性に幅広い業界の企業が期待を寄せています。

今回は、関心が高まっているAIエージェントの概要やメリット・注意点の解説とともに、製薬・医療業界での活用事例を調査してみました。

「生成AI」と「AIエージェント」何が違う?

最初にAIエージェントがどのようなものなのかについて解説していきます。

【AIエージェントとは?】

AIエージェントの特徴は「自律性」があることです。分かりやすく言えば、私たちが使っているAIは、常に操作する人間からの指示が必要で、その指示によってアウトプットをするツールです。しかし、AIエージェントはその自律性によって自ら情報を収集し、分析、推論、予測を行いながら、意思決定の支援や行動をすることができます。さらに、継続的な学習と状況への適応能力を持ち、タスクを遂行しながらアルゴリズムを改善し、精度を高めることができます。そして、これまでのAIが人間の指示を待つ「ツール(道具)」であったのに対し、AIエージェントは設計された枠組み内で、目標を計画・遂行する擬似的な自律性を備えた「エージェンシー(主体的な存在)」のように進化しました。例えば、AIエージェントが「AI従業員」として機能するようになれば、ビジネスプロセス全体を管理することができるかもしれません。AIエージェントの取り入れ方によっては、私たちの労働環境への大きな影響を与え、働き方を大きく変える可能性を秘めています。

【従来のAIや生成AIとの違い】

「AI」「生成AI」のように、「AI」を含んだワードが増えてきましたが、以下のような違いがあります。

■AIとの違い

AIは、特定のタスクの実行に特化しており、人間からの継続的な指示が必要な補助的な役割のツールです。例えば、データ分析や画像認識など、限定された範囲で機能を発揮するものです。

■生成AIとの違い

生成AIは人が指示を与えることで作動し、テキスト、画像、音声などの新しいコンテンツを生成することに特化したツールです。文章生成や画像生成などの創造的な処理に優れており、与えられたプロンプトに基づいた出力を生み出すことを得意とします。

これら従来のAIや生成AIに対してAIエージェントは、目標達成に向けて自律的に判断し、複数のタスクを組み合わせて一連の業務を遂行します。人間が逐一指示を出さなくても、自ら進んで適切なステップを踏み、実行できます。

AIエージェント導入メリットと注意点

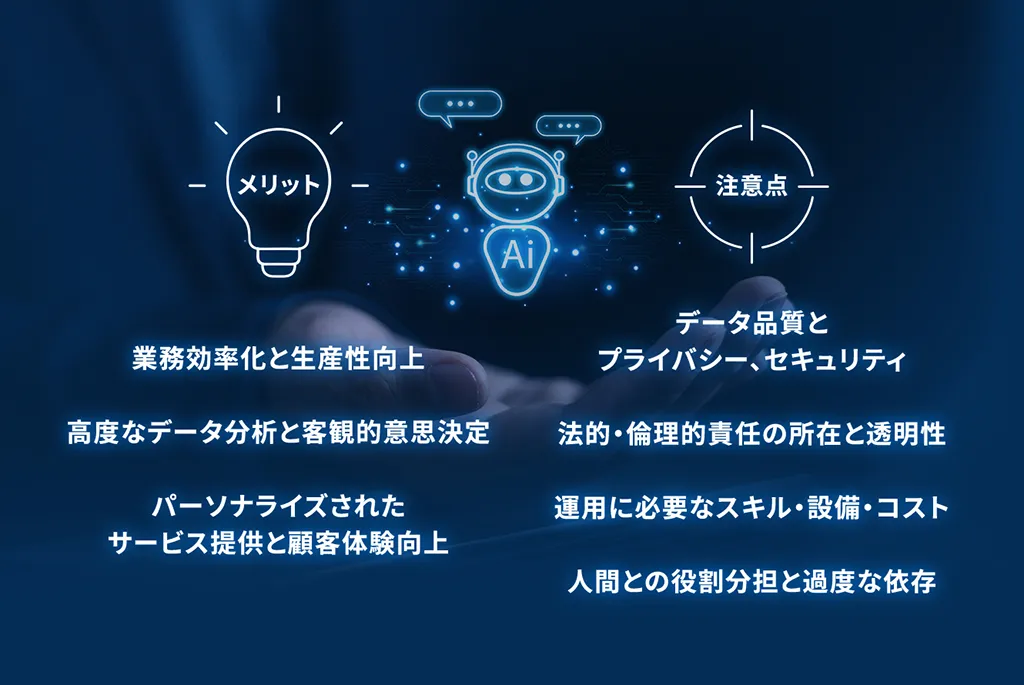

まるで従業員のような動きをするAIエージェントですが、今後、自社へのAIエージェントの導入を検討する企業が増える可能性があります。メリットはもちろん、注意しなければならない点も確認しておきましょう。

【メリット】

■業務効率化と生産性向上

AIエージェントは、人間による介入を最小限に抑えてビジネスプロセスを自律的に実行することで、業務の速度と品質を大幅に向上させることができます。例えば、スケジュール管理やメール対応、データ入力などのルーチン業務を自動で行い、人の作業負担を軽減できます。さらに、タスクの優先順位を判断し、必要な人材や時間をうまく配分することで仕事の流れをスムーズに整えることも可能です。AIエージェントに仕事を任せてルーチン作業から解放されれば、本来取り組むべき高度で戦略的な業務に集中できるようになります。また、AIエージェントの特徴として、夜間や休日も対応できるという点があります。人間の手作業によるエラーを最小限に抑えることができ、やり直しやチェックの時間を掛けないこともコスト削減につながるため、企業全体の生産性も自然と高まります。

■高度なデータ分析と客観的意思決定

AIエージェントは、膨大なデータを瞬時に分析できるため、業務や戦略に役立つ顧客ニーズの把握や市場トレンドの予測、高精度なインサイトの抽出をスピーディーに行うことができます。直感や経験に頼るのではなく、客観的な根拠に基づいた判断となるため、意思決定の質も向上します。さらに、AIエージェントは自ら学習しながらデータ処理を続け、使えば使うほど性能が高まり、継続的な改善を実現できる点も大きな特長です。このような進化は意思決定の精度向上につながるフィードバックループを形成し、分析力と対応力の加速的な強化をもたらします。その結果、変化の激しい市場環境においても柔軟な対応が可能となり、企業の競争力の向上に貢献します。

■パーソナライズされたサービス提供と顧客体験向上

AIエージェントは、ユーザーの行動パターンや利用履歴をもとに、それぞれに合った情報や対応を提供すること(個別最適化=パーソナライズ)ができます。こうしたパーソナライズ化が自然に行われることで、ユーザーは自分に寄り添ったサービスを受けていると感じ、体験の質が高まります。その結果、顧客満足度が向上し、ブランドやサービスへの信頼感も育まれます。また、継続的に最適な提案やサポートは顧客との信頼関係構築に繋がるため、長期的なロイヤルティを獲得できます。さらに、社内業務においても従業員ごとの作業スタイルに合わせた支援が可能なため、生産性向上と働きやすさの両立が実現できます。

【注意点】

■データ品質とプライバシー、セキュリティ

AIエージェントは、過去のデータをもとに判断や意思決定を行うため、最初に使われる学習データの質がとても重要です。不正確・不十分・偏りのあるデータを使うと、アウトプットの精度が下がるだけでなく、誤った判断につながる恐れがあります。また、AIエージェントの運用には、顧客情報や従業員データ、製品情報などの機密データを扱うケースが多いため、データの保管・移動の際にはプライバシー保護が必須です。特に、不正アクセスやシステムの脆弱性による情報漏洩のリスクには注意が必要であり、サイバー攻撃への対策を万全にすることが求められます。データに関する対策としては、高度なデータ暗号化、アクセス権限の厳格な制限、従業員へのセキュリティリテラシー教育などで対応し、バイアスに関しては偏ったデータにならないよう、高品質で適切なトレーニングデータの準備、データの定期的なレビュー、バイアス調整の実施で回避できます。

■法的・倫理的責任の所在と透明性

AIエージェントの自律的な判断で学習データの偏りなどにより、差別的な判断や不公平な結果がでるなどの誤作動が起きた場合、誰が責任を持つのかが明確でないという課題があります。開発者・運用者・利用者の間で責任分担が複雑になっており、関連する法的な前例も少ないため、企業にとっても法的な結論が予測しにくくなっています。これについては、AIの継続的な学習や自律的な判断プロセスに対し、既存の法制度が十分に対応できていない点も指摘されています。また、国や地域によって規制の考え方も異なります。例えば、EUでは厳格なAI規制を導入する一方、米国では自主規制を重視するなど、法制度の差がグローバル展開のハードルとなることもあります。

多くの方が感じているように、AIによる判断に関する新たな法整備は必要となりますが、それと同時にこれらの課題には、開発者・運用者・利用者間の責任配分基準の明確化、AI倫理ガイドラインを策定し、遵守することで対策できます。また、AIの判断プロセスを見える化する、“説明可能なAI(XAI)”の活用によって判断過程を検証できます。

■運用に必要なスキル・設備・コスト

AIエージェントの導入や運用には、機械学習・データ分析・システム連携など、専門的なITスキルが必要とされます。特に、用途に合わせてカスタマイズしたり性能を最適化したりするには、より高度な知識が求められます。また、深層学習をベースにしたAIは、大量の計算処理や高性能なインフラを必要とするため、導入や運用にかかるコストが大きくなる点にも注意が必要です。オンプレミス環境では設備維持の負担も大きいため、特に中小企業ではハードルが高いのが現状です。さらに、頻繁なAPIの利用によって継続的な運用コストが膨らむ懸念もあります。これらは社内IT人材の育成、専門ベンダーとの連携、ノーコード/ローコードツールの活用で対策することができます。

■人間との役割分担と過度な依存

従来のAIに比較して高度な能力を持ち、より複雑なタスクが実行可能になったAIエージェントですが、業務のすべてを自動化できるわけではありません。そのため、AIエージェントへの過度な依存が判断力や問題解決能力の低下につながる可能性があります。AIが誤った情報を生成する(ハルシネーション)リスク管理も必要です。生成AIと同様に、人間による管理能力と意思決定スキルを維持することが求められます。依存やハルシネーションの対策としては、人間とAIの役割の明確化、判断力のトレーニング、適切な監視体制の構築、人間による最終チェックの義務化、情報源の確認などで対応することが可能です。

医療・製薬・ヘルスケア業界のAIエージェント活用事例

すでに医療・製薬・ヘルスケア業界にAIエージェントを取り入れて活用している事例もいくつかありましたので、紹介していきます。

【医療】

■病院受付・問診

医療・ヘルスケア・介護分野におけるシステム開発を手掛けるOmi Japan株式会社が、医療分野に特化したAIエージェントを開発し、受付や看護業務の自動化による運営効率最適化と患者の診療体験の向上を目指して2025年中に医療機関への導入へ向けて動いています。同社が有する医療分野に特化したAIトレーニングデータの活用が特徴であり、EMR(電子カルテ)と自動連携し、診察予約プロセスを最適化。予約・問診業務の自動化を可能にしています。

※参考:PR TIMES「Omi Japan、医療特化型AIエージェントを開発 病院・クリニック向けソリューションに組み込み、2025年内導入目指す」

■薬局受付AI

株式会社サイバーエージェントの連結子会社である医療AIカンパニー株式会社MG-DXが、神奈川県を中心にドラッグストアおよび調剤薬局を展開する、株式会社クリエイトエス・ディーにおいて、薬局特化型の接客AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」の提供を開始しました。こちらは、AIと遠隔接客を組み合わせることで薬剤師の接客業務を支援し、業務の省力化とスムーズな患者対応を実現する薬局特化型の接客AIエージェントです。

※参考:株式会社サイバーエージェント「薬局特化型の接客AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」、 クリエイトエス・ディーへ提供開始」

■診断を伴わない患者対応業務

病院経営コンサルティング、医療DXソリューション、医療データ活用などを手掛ける 株式会社ユカリアが、アメリカのヘルスケアに特化したスタートアップ企業、Hippocratic AI社と資本業務提携を発表しました。ユカリアとHippocratic AI社は今後、日本語での対話が可能な医療行為の範囲外の患者対応業務に特化した対話型生成AIヘルスケアエージェントの開発を進めており、年内の国内サービス提供開始を予定しています。

※参考:株式会社ユカリア「全国の病院を対象に診断を伴わない患者対応業務に特化した対話型生成AIヘルスケアエージェントを提供へ ユカリア、米Hippocratic AI社と資本業務提携」

【製薬】

■臨床開発業務の効率化

中外製薬株式会社とソフトバンク株式会社とソフトバンクのグループ企業SB Intuitions株式会社は、生成AIを活用して、新薬開発における臨床開発業務の革新を目指す共同研究に向けた基本合意を、2025年1月30日に締結しました。生成AIの活用による臨床開発業務の効率化・生産性向上に向けて、業界を超えた共創を開始し、臨床開発担当者をサポートするAIエージェントを開発し、新薬開発のスピードアップを目指しています。

※参考:中外製薬株式会社「中外製薬、ソフトバンク、SB Intuitionsの3社が生成AIの活用で臨床開発業務を革新し、新薬開発のスピードアップを目指す共同研究に向けた基本合意を締結 ~製薬・ヘルスケア業界における先進的なサービスの創出を目指して~」

■治験の生産性と品質向上

医療・製薬・ライフサイエンス業界向けのクラウド型文書・品質管理ソリューションのアガサ株式会社が、治験・臨床研究に特化したDXクラウドサービス『Agatha(アガサ)』のAIエージェントが文書登録業務を支援する「文書登録補助機能」を7月にリリースしました。新機能は、AIが文書種別を自動判別、フォルダ振り分け、フォルダ名作成も支援するというもので、医療機関と製薬企業の間で発生する書類処理工数の削減に貢献し、業務の標準化と効率化を実現します。

※参考: アガサ株式会社「治験・臨床研究のDXサービス『Agatha』、文書登録をAIが支援する新機能を7月1日に正式リリース」

【ヘルスケア】

■服薬・健康アドバイス

AI、ブロックチェーン、Web3.0といった最先端技術を活用し事業展開をする、株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社であるSparkle AI株式会社が、音声AIエージェント構築プラットフォーム「project: On (プロジェクト・オン)」を発表しました。こちらは、飲食店、小売、金融、医療、旅行、公共サービスなど幅広い業界に対応したプラットフォームであり、ヘルスケアに特化したAIエージェントではありませんが、活用シーンの1つとして、高齢者に服薬リマインドや健康アドバイスを音声で届けることで、セルフメディケーションを手軽にサポートできます。

※参考:PR TIMES「Sparkle AI株式会社、日本初の音声AIエージェント構築プラットフォームを発表」

■介護・訪問看護

「AIエージェント革命」をミッションに掲げる株式会社クラシテクが、AIエージェントを活用した医療・介護業界向けBPO事業を開始しています。煩雑な医療・介護業界の事務をAIエージェントが代行、現場の負担軽減と利益率改善を実現するものとして、計画書及び報告書の作成、提供票の記入、経理処理の自動化のほか、不正請求リスクの自動検出等の特徴があります。

※参考:PR TIMES「クラシテク、医療・介護業界向けに計画・記録・レセプト・情報連携・経理業務までを一気通貫で行うAIエージェント「HOUKAN エージェント」によるBPO事業を開始」

今回、業界を絞ってご紹介していますが、その他の業界でもAIエージェントの応用範囲はフロントエンドの顧客対応からバックエンドの運用、さらには戦略的意思決定支援まで、ビジネスのバリューチェーン全体に及んでいます。

AIエージェントとの協働で新たな価値創造を!

生成AI以上に自律性と学習能力を備えたツールであるAIエージェント。AI技術の進化に伴い、法規制やリスク管理への適応も不可欠ですが、AIエージェントとの協働は新たな価値創造を実現し、業務の在り方そのものを根本から変革する可能性を秘めています。業務効率化の劇的な向上はもちろん、競争優位性を獲得する戦略的パートナーとして、AIエージェントの活用に取り組んでみてはいかがでしょうか。

メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。AIエージェントやAI導入・活用全般のご相談など、デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

加藤 美羽 / Kato Miu

職種: Webディレクター

入社年:2023年

経歴:2023年新卒入社後、Webinar運用案件→ イベント事務局運用案件に従事。