私たちの顧問であり、株式会社メディカル・インサイトの代表取締役社長を務める鈴木英介氏と弊社の社員による勉強会のレポートです。今回のテーマは「医療の確率論」。前半は確率論の考え方について、がんの術後療法や5年生存率の具体例を使って説明していきます。ぜひ、ご覧ください。

勉強会の参加者

2018年中途入社

営業

佐塚さん

2017年中途入社

Webディレクター

嶋田さん

2008年新卒入社

Webディレクター

安原さん

2022年新卒入社

Webディレクター

土屋さん

2024年新卒入社

Webディレクター

森田さん

2024年新卒入社

Webディレクター

丹羽さん

2019年中途入社

プロデューサー

村田さん

2023年新卒入社

Webディレクター

田辺さん

2023年新卒入社

Webディレクター

上田さん

軽視しがちな副作用の「確率」

それでは、よろしくお願いします。出席者は、嶋田さん、安原さん、土屋さん、森田さん、丹羽さん、村田さん、田辺さん、上田さん、鈴木さん、僕です。

よろしくお願いします。

今日は『医療は確率論でできている』ということをお話していきますが、最初になぜ、今回この話をしようと思ったかということをお伝えしておきますね。

実は、僕が医療の世界に携わるようになったのは2000年ぐらいからで、業界にいればいるほど、医療は確率でできているので、そこをどう考えるのかというのがすごく大事なんだな、とさまざまな場面で強く思うことがありました。なので、今回はそういったお話をぜひみなさんに共有したいと思いました。

で、確率という意味で言うと、例えばすごい治療薬や良いワクチンでも、有効率が100%という風にはなかなかなりません。メチャメチャ効くとされているお薬でもそうです。この辺りのお話、みなさんにも何となく伝わりますか?

全員「(頷く)」

そうなんです。

で、どんなにすごいお薬とかワクチンでも副作用、予防ワクチンだと副反応という言い方をしますけれど、それがゼロっていうこともないです。

では、みなさんの中で、この半年ぐらいの間に市販の風邪薬を飲んだ方、どれくらいいらっしゃいますか?(画面を見ながら)村田さんの手が上がりましたね、森田さんの手も上がりました、佐塚さんの手も……みなさん結構飲んでいますね(笑)。ありがとうございます。

で、みなさんは風邪薬を飲む時に、市販の風邪薬程度だったら副作用があると思って飲んでいないと思いますし、パッケージや注意書きもまず、読まないと思うんです。けれど、目を皿のようにして読んでいただくと、市販の風邪薬でも、例えばスティーブンス・ジョンソン症候群って……聞いたことはありますか?

全員「……(首を傾げる)」

みなさんにとっては『なんじゃそりゃ?』みたいな感じですよね(笑)。

スティーブンス・ジョンソン症候群っていう難病は、皮膚が突然赤くただれたりしてしまったりする自己免疫性の疾患です。すごく低い確率ではあるんですけど、市販の風邪薬でもこの難病を引き起こしてしまうことがあるんです。なので、説明書をよく見てみると、注意喚起のようなことが書いてあったりします。

とはいえ、そんな副作用のことまで考えて、風邪薬を飲むことはないですよね。でも、実際はそういうこともあります。あとは、今、お薬の話をしましたけど、ちょっと前に流行った医療ドラマの『Doctor-X 外科医・大門未知子』って、見たことある方っていますか? 米倉涼子さんが出演・主演していた作品で、女性の外科医の大門未知子という人を演じているものです。あの作品の有名なセリフって何だったでしょう?

リアルでは存在しない「Doctor-X」の決め台詞

『私、失敗しないので。』っていうやつですね(笑)

そうです!

『私、失敗しないので。』とは言うんですけど、あれはドラマの世界の話でしかないんですよね。どんなに凄腕の外科の名医でも、手術によって合併症を起こしちゃったり、ひどい場合には亡くなられたりということを経験しています。なので、その失敗のリスク、失敗の確率や副作用の確率みたいなのはどうしてもある……というのが医療の世界です。

医療を提供する側からすると、そういうリスクはありますというような話は念押しをしてするんですけど、僕ら医療を受ける側としては、そういうネガティブな結果を生み出す可能性もあるという、これも完全に不都合な真実なんですけど、でもそこは受け入れた上で、この薬を飲むのか、飲まないのか……みたいなことを決めていかなければいけない。

最近、大きい病院で手術を受ける場合には、なんか色んな書類にサインしなきゃいけないんですよね。こういうリスクに関して説明を受けました。みたいなものや、リスクを承知の上で手術を受けることに同意します。というような。そういうリスク対応を、病院や医師側がちゃんとしないまま医療行為をするということはやっぱりまずいよねっていう話になって、そういう書類仕事が増えてきちゃったりっていう問題が、一方ではあったりするんですけどね。

薬の効果は確率論でどう考える?

僕は仕事上、お薬の話をすることが多いので、ここからは薬の話で進めていきますね。

では、どんな薬でも良いんですが、花粉症で考えましょうか。

Aという薬とBという薬があって、Aは普通の人が良く使うお薬。例えばアレジオンとか。で、Bは新しい薬を出します、と。

同じような症状の患者さんを10人ランダムに選んで、こっちの10人にはA(アレジオン)を投与。こっちの10人には新しいお薬 B を投与しました。この試験で、アレジオンで効果が出たのは5人です。新しいお薬で効果が出たのは6人です。なので、新しいお薬の方がアレジオンよりも効果が高いです。

……さぁ、これを聞いてみなさんはどう思いますか。それは間違っている? 正しい? それもとも、分からない? どれでも良いですよ(笑)

うーん、判断が難しくないですか?

60%か50%か……何かひっかけの要素があるような気がする……

普段飲んでない薬を飲んだから、効果があったとか……? 免疫がないからとか、そういうのはありますか?

良い意見が出ましたね。

安原さんのそのお話には後で触れます。若手の方もどうぞ、意見を言ってくださいね。間違っているからダメとか、そういう話ではありませんので(笑)

新しい方が効果はありそうって思ったんですが、安原さんの免疫のお話を聞いて私もそう思いました。

そうそう。今のお話はすごく大事なお話で、『今、私は新しい薬を飲んでいるから効果があるんだ』と感じるのって、いわゆるバイアス効果なんです。先入観のせいで非合理的な判断をしてしまうっていうのは、ありうる話なんですよね。

でも、治験ではどっちを飲まされているかは分からない。そういうやり方をすると考えると……安原さんがさっき仰っていたことは起きないですよね。

ブラインド投与っていうやつですね。

そう、ブラインド投与です。

……って考えるとどうですか? Bの方が効果はある? 効果は同じ? 分からない?

例え話なので、そこを突っ込むのも……と思うのですが、10人での比較だと、どちらかに効果があるとは言い切れないんじゃないかなぁと。

おぉ~。上田さんのこの感覚は良いですね!

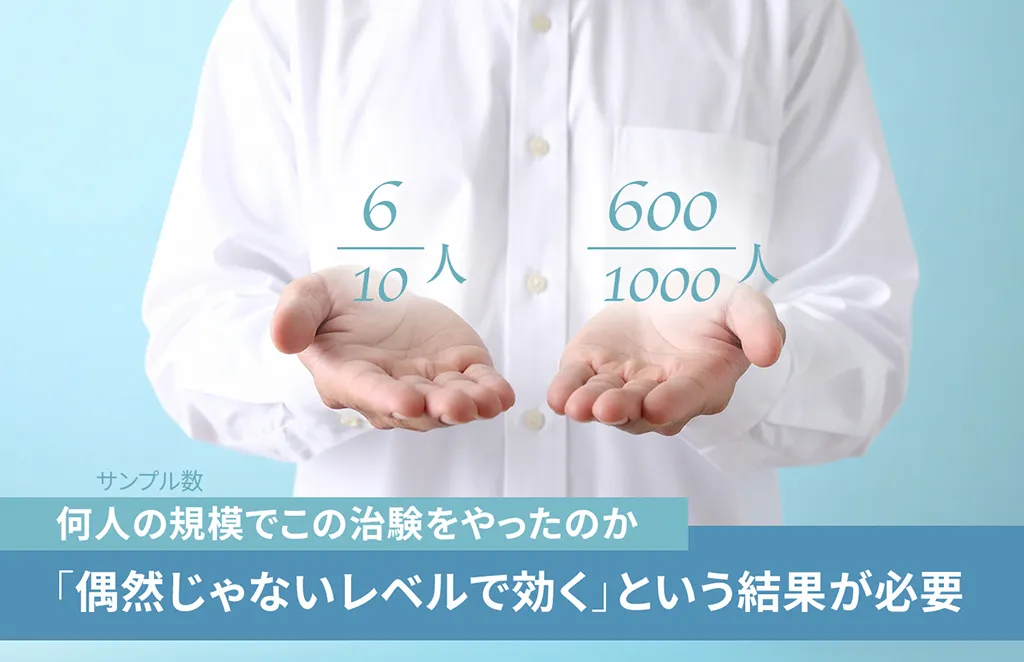

そうそう、これが1,000人だったら、1,000人中の500人、1,000人中の600人に効果が出たのと、このケースだと差があるような気がしてきますか? そうなんです。

確率、統計の世界の中では、N数=サンプル数、何人の規模でこの治験をやったのかという話が大事になってきます。さっきは10人のケースなので、たまたまそうだっただけ……ということもありそうですよね。なので、たまたまそうだったという確率が低いです、偶然ではないです、と考えるには、より多い人数に投与して差が出た、という話になっている必要があるんです。

だから、10人中の5人、6人、というのは統計学で言うと有意差(確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられる)という言葉を使うんですけど、このケースは、有意差があるわけでは多分、ない。つまり、偶然そうなっただけでしょう、と。極論すると、10人中8人対、10人中1人だったとしても偶然かもしれないですね。

ということは、新しいお薬が世の中に出てくるためには、既存のお薬と比べてより効きます。というのが、偶然じゃないレベルで効くという結果が出ないと、世の中には出てこないということですね。なので、同じような確率の差に見えても、『それは何人で、どのくらいの規模でやって出て来た差なのか』によって、話が変わってくるということがあります。

術後療法の選択はがん患者最大の悩み

今回の副題に関わる話として、僕はお薬の治療の中でもがん治療の専門性が高いので、そこでよく聞くお話なんですけれど、患者さんとして確率論で一番悩む場面って、術後療法の時なんです。

がんって手術をして、取れる場合には取りますよね。でも、取って終わりじゃなくて、取った後もがん細胞が体内に小さく散らばっている可能性はある程度あるので、それを叩くために、手術の後に術後療法をやることが結構あるんですね。術後療法というのは、全身に散らばっているかもしれないがん細胞を叩くのが目的なので、抗がん剤でやるんです。

で、術後療法の長さは、抗がん剤の種類とかによって変わってきます。例えば、乳がんの場合のホルモン療法というのは、5年とか10年とか。結構長い期間治療をします。いわゆる化学療法だともっと短くて、数週間とか数か月、そういうレベルでやることが多いんですが、いずれにしても抗がん剤を投与する、特に化学療法をやるとなった時に抵抗感がある方が多いんですよね。がんは取ったのに、またそんなに激しい治療をしなくてはいけないの? と。

抗がん剤の種類にもよりますが、髪が抜けたり、吐き気や倦怠感があったり、色んな副作用がどうしても出てきてしまう。だけど、お医者さんからは『抗がん剤をやると、再発の可能性を低くすることができるんですよ』と言われる。そして、『副作用はこういうものがあります。どうしますか?』と。これは……悩みますよね。再発する確率をどう防ぐかっていうのも、やっぱり確率論になるわけですが、ここで一旦、資料を共有しますね(※下記スライドを表示)

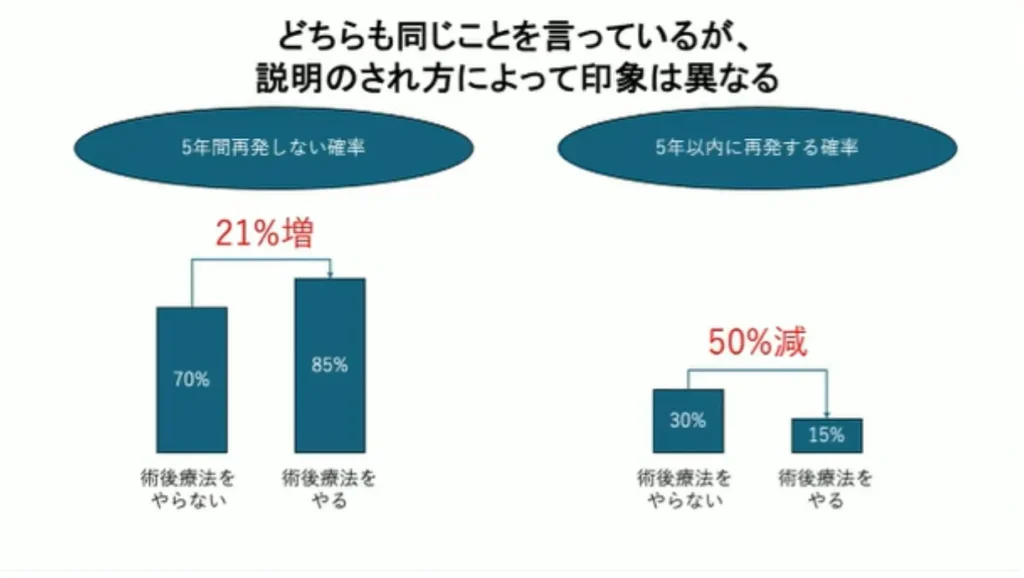

このスライドの左は、『5年間再発しない確率』として、『術後療法をやらないと70%の確率で再発しない』『術後療法をやると85%の確率で再発しない』とあります。術後療法をやれば、やらない方と比較すると21%再発しない確率を増やすことができるという話。

で、右は少し違う表現をしていて『5年以内に再発する確率』として、『術後療法をやらないと30%の確率で再発する』『術後療法をやると15%の確率で再発する』とあります。術後療法をやれば、やらない方と比較すると50%再発する確率を減らすことができる。

これは、実は左右で同じことを言っているんですよね。同じことを言っているんだけれど、左側の説明をされるのと、右側の説明をされるのとでは印象が変わってくると思いませんか?

なので、同じ確率の話をしているのに、切り取り方によって印象が変わってくる、というのも医療の世界ではあることです。だから、先生が何を言っているのか?というのを、きちんと患者さん側も理解することが必要です。

あ、佐塚さんが挙手されていますね。何でしょう?

これを説明する場合、ドクターはどちらで説明する方が多いんでしょうか?

良い質問ですね! でも、どちらが多いかは分からないです。

ただ、製薬企業は右側で説明してね。と言うと思います。術後療法をやれば、やらない方と比較すると50%再発する確率を減らすことができるという方ですね。自分がプロマネだったら、先生にはなるべくそう説明してくださいと言うと思いますけどね。

すごく気になってしまったので聞けて良かったです! ありがとうございました。

では、もう1つのケースで深堀りしたいと思います。

再発リスクが半減するっていう話をしているのはそうなんだけれど、こちらのケースはどうでしょう(※下記のスライドを表示)

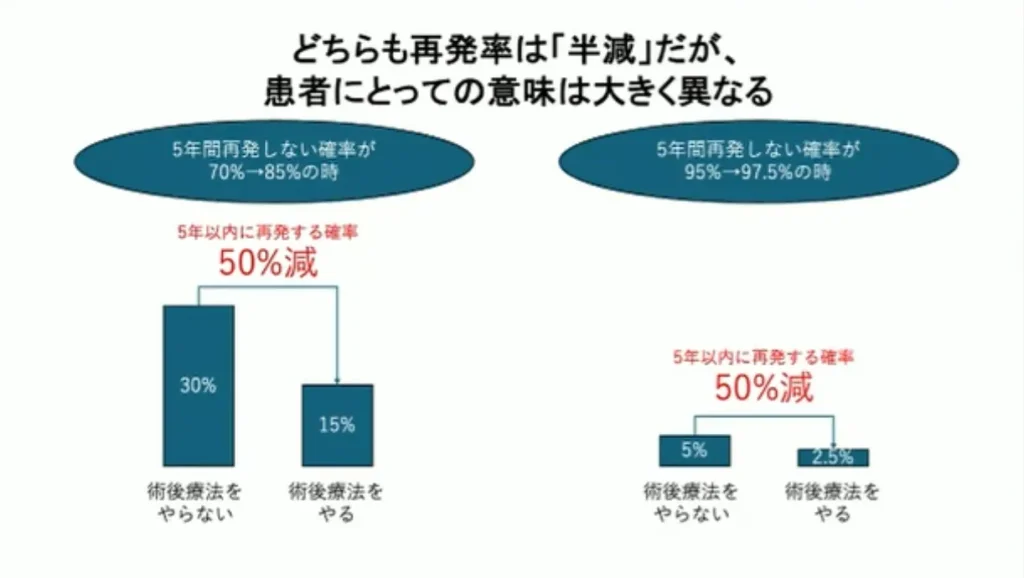

左の方は『5年間再発しない確率が70%→85%の時』術後療法をやることで、5年以内に再発する確率を50%減らすことができるという話ですよね。

右の方は、違うがんで同じような話があった場合。『5年間再発しない確率が95%→97.5%の時』。再発する確率は5%から2.5%になっているから、これも半減ですよね。だから、50%再発する確率を減らすことができると言いそうですけど……これは意味が違うと思いませんか?

30%の再発の確率を15%に下げられるのと、5%を2.5%に下げられるのって違うじゃないですか。例えば先生に『再発する確率を半分に下げられますよ』と言われたとして、その場合、患者さんは『何%のものを何%に下げられるんですか?』という質問を、絶対にした方が良いですよね。

なので、もしも、がんの再発率という話になった時は、こういう確率の部分を気にしないといけないです。これって通販のサプリや美容液でも同じようなことが言われていそうですが……その通りだと思います。まぁ、そもそも○%から○%に……っていう話自体が怪しいですけど(笑)

―― 前半は確率論の考え方について、がんの術後療法や5年生存率の具体例で説明しました。後半は、余命宣告を交えてさらに確率論のお話を深堀りしていきます。続きも楽しみにお待ちください。

この記事の担当者

佐塚 亮/Satsuka Ryo

職種:sales

入社年:2020年

経歴:大手スポーツメーカにて店舗sales,エリアマネージメント業務を担当。のちWEB制作会社にてWEBサイトの提案からディレクションをこなし、コンサルタントとしてサイト立ち上げ後の売上向上まで支援。その後2020年にメンバーズへ入社。主にクライアントからのヒアリング及び検証データを基に要件定義を行い、サイトの構築運用を実施。定常的に支援サポートを行う。クライアントはもちろんエンドユーザーの立場・視点に立ち、問題抽出から改善案の立案までを手がける