医療事務スタッフに焦点を当て、業務内で医師や看護師との連携を通じ、どのように病院経営に貢献しているのかについて調査しました。医療事務担当者の主な業務内容に触れ、その中で抱えている課題やそれらを医療DXでどのように解決に導くかも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

医療事務スタッフは病院経営を支える縁の下の力持ち!

医療の現場といえば、医師や看護師が中心のイメージですが、医療事務スタッフは病院経営を支える“縁の下の力持ち”として重要な役割を担っています。

今回は、医療従事者の中でも医療事務スタッフの業務内容や抱えている課題、そして、それを改善に向かわせる医療DXについて調査してみました。

現在、医療の現場では高齢化による患者数の増加と医療制度の複雑化という大きな課題に直面しています。その中で、私たちメンバーズメディカルマーケティングカンパニーは、デジタルマーケティングで医療業界の課題を解決する企業として、さまざまな医療機関をサポートしてきました。本記事では、医療事務スタッフの業務構造を深掘りし、これまでの支援経験を踏まえた上で医療DXによる業務負担軽減の可能性を探っていきます。

医療事務周辺の知識を付けたい方、デジタルテクノロジーによる業務効率化に関心がある医療専門職の方は、今回調査した内容を参考にしてみてください。

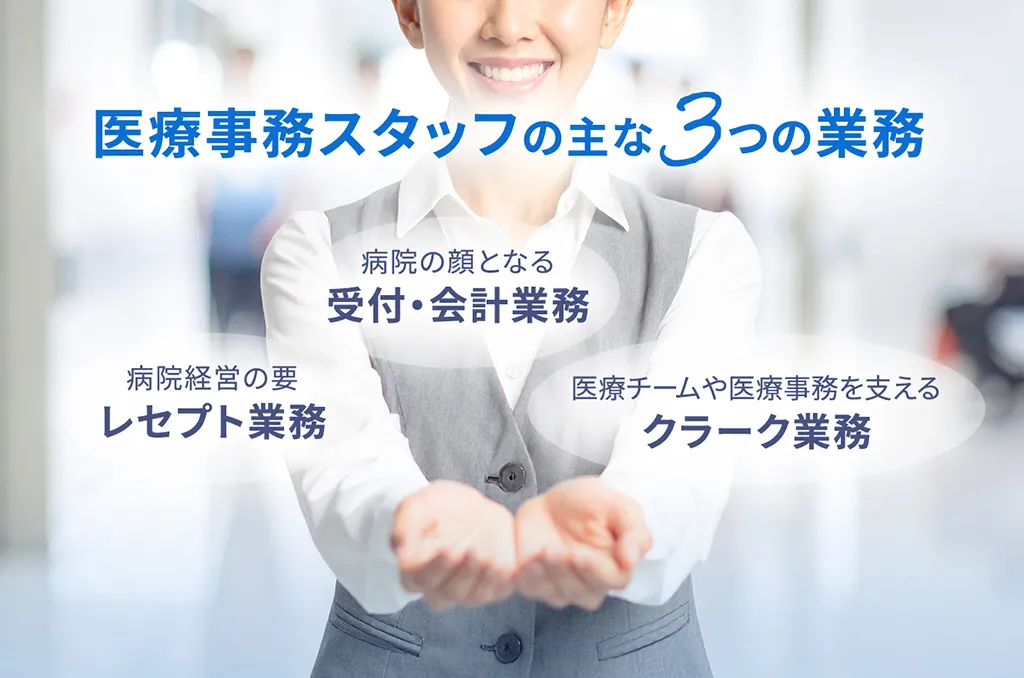

医療事務スタッフの主な3つの業務とは?

では、医療事務スタッフの業務内容を具体的に振り返っていきましょう。

役割としては大きく「窓口業務」「レセプト業務」「事務サポート」の3つに分類されており、医療事務スタッフは医師や看護師のように患者を治療する役割ではないものの、その背後で病院の円滑な運営を支え、経営の根幹を築いています。

【病院の顔となる「受付・会計業務」】

医療機関へ入ると、カウンターで受付や会計をしている事務員さんの姿が真っ先に思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。医療機関の口コミなどでも「窓口の対応が良かった/悪かった」という感想も多く、病院の第一印象を決定づける「顔」としての役割も担っていると言えます。

そして、受付後に医療事務スタッフによって、初診患者の保険証の資格確認や問診票の記入案内、診察券の作成、紹介状の確認、再診患者の受付などが行われます。診察の後は、会計に関わる作業としてカルテの診療内容から、検査、投薬情報などをコンピューターに入力し、診療報酬点数を計算していきます。この作業は、スピーディーかつ正確に患者の加入する医療保険に基づいて自己負担額を算出しなければなりません。また、こういった事務的な作業の他にも、待ち時間が押している患者への声掛けなど、臨機応変なコミュニケーションも求められます。

【病院経営の要「レセプト業務」】

レセプトは、ドイツ語の「Rezept(処方せん)」が語源であり、日本語に訳すと「レシート」です。レセプトも何かを購入した時に受け取るレシートのようなものではありますが、レシートとの違いは、診療時にかかった医療費を請求するために作成される書類(診療報酬明細書)である点です。

そして、レセプト業務は診療行為のコード化や点数計算など制度理解と精度が求められるため、医療機関の収益を直接左右します。私たちは通常、保険診療の際の支払いの自己負担額は3割ですが、その場合は残りの7割は患者が加入している支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)へ、請求されることになります。

レセプトは患者ごとに1ヶ月分まとめて作成し、翌月10日までに提出されます。手書きでレセプトを作成している医療機関はほとんどなく、医療事務スタッフがレセプトコンピュータ(レセコン)に入力しています。そして、提出前には入力に漏れや誤りがないかをチェックし、不備がある場合は、医師に確認を求めて修正を行うこともあります。ここに不備が発生すると診療報酬の入金が遅れる可能性があり、病院の収益ロスやキャッシュフローの悪化に直結するため、レセプトの確認は業務の中で最も重要とされています。

また、レセプトの分析は医療機関の収益構造を客観的に把握するためのデータにもなります。人員配置の最適化など、経営改善のための意思決定に役立てることも可能なため、データ活用という意味においても入力内容には正確性が求められます。

【医療チームや医療事務を支える「クラーク業務」】

医療現場を支える「クラーク」にはいくつか種類があります。医療スタッフを補助するのか、事務スタッフを補助するのかでクラークの仕事内容は変わりますが、「医療クラーク」や「病棟クラーク」は医師や看護師が診療や看護に専念するために事務作業をサポートする役割です。そして、医療事務を補助するのが「外来クラーク」となります。業務の内容は、医療事務のサポートではあるものの、「外来クラーク」はレセプト業務を行いません。それ以外の外来患者の受付や呼び出し、書類記入や検査の案内などを行います。

医療事務スタッフが直面している業務負担と課題

高齢化による患者数の増加と医療制度の複雑化の中、事務スタッフの方々が事務作業や受付対応をしている姿を想像するだけでも大変な状況に立たされていることは想像に難くありません。では、日常的に直面する業務負担はどのようなものがあるのでしょうか。

【慢性的な人不足】

多くの医療機関で人手不足が深刻な問題になっています。医療事務に関しても令和6年度の有効求人倍率が1.61となっており(※)、現状では医療事務スタッフ1人当たりの業務負荷が非常に高い状態になっていることが分かります。ただでさえ、日々の患者の受付や会計業務がある中、レセプト業務では翌月10日までに審査支払機関に書類を提出しなければなりません。このスケジュールに合わせて業務が集中するため休暇が取りづらく、残業も増える傾向にあり、それが不満や離職にも繋がります。

(※)参考:職業情報提供サイトJob tag「医療事務」

【立場的に発生するストレス】

医療事務スタッフは、医療者と患者のちょうど間に立つ中間地点の業務を担当するため、そこで医療者と患者の板挟みになることがあります。また、医師や看護師から医療事務スタッフへの伝達事項の連携が上手く行かず、そのことで患者からのクレームが発生し、受付で感情的な言葉がぶつけられ、精神的に疲弊してしまうというような場面も少なくありません。

【レセプト業務の複雑さとヒューマンエラーのリスク】

レセプト作成は、知識や経験が求められる仕事です。診療報酬改定も2年に一度行われるため、それに従って知識をインプットし、スタッフの継続的な教育や運用ルールの見直しを行うことになります。また、レセプトの請求内容の不備は病院の収益に関わってくるため、細かくチェックする必要がありますが、締め切り前などは担当者もさまざまな作業に追われミスが発生しやすい状況になっています。業務柄、経験者に作業が偏ることもあり、それが属人化に繋がりやすく、担当者がいないことによるミスも起こりがちです。

現場の負担を解消するテクノロジー活用とその効果

医療事務スタッフに多くの負担がある状態のまま経営を続ければ、それはスタッフ個人の問題に留まらず、いつか病院全体のパフォーマンスに影響を及ぼすことにもなり兼ねません。人手不足の今は人を物理的に増やせないため、今後はデジタル技術をどう活用していくかが現場の負担解消のカギを握っています。また、デジタル導入にはメリットもありますが、気を付けるべき点や注意事項もあります。導入前に併せて確認しておきましょう。

【AI・RPA導入による効率化】

■レセプト業務の効率化:

AIを搭載したレセプトチェックソフトを使うことで、医療事務スタッフの負担を軽減できます。ミスの事前検知や最新の診療報酬改定、保険者ごとのルールに自動対応しているため、手作業による点検時間を大幅に短縮し、残業削減や人件費抑制にも繋がります。効率化に成功した事例としては、レセプト請求の作業時間が50%削減できたクリニックや、返戻件数が20件からゼロ件になった医療機関などが紹介されています(※)。このように、レセプトチェックソフトの導入でヒューマンエラーの多くは回避できます。経験の浅い医療事務スタッフでも安心して使うことができ、業務の標準化、属人化の防止にも有効です。

(※)参考:株式会社QUEEN’S「レセプト業務の自動化はどこまで可能か?請求漏れゼロを目指す方法」

■書類・カルテ作成の自動化:

RPA(Robotic Process Automation)は、医療現場の仕事で役立つ場面も多く、医療事務スタッフや医療者も含め、さまざまな業務に活用できます。医療事務では、レセプト作成・点検、保険証、問診票の入力、予約管理など多くの面で使うことができるため、導入効果が高いツールです。また、医療者の場合は、医師の診断書・紹介状の下書き生成、検査オーダーの転記など、看護師はバイタル記録の転記、在庫管理などをRPAで行うことが業務効率化になります。

その他、RPAではなくとも、AIを使うことで定型作業の自動化は可能です。膨大な事務処理や正確性が求められる作業にAIは向いているため、導入が進んでいる分野でもあります。AIは医療事務スタッフや医師の扱う書類についても活用することができます。

例えば、医療事務の会計業務の自動化やレセプト作成支援、医師の文書作成の補助ではRPAのように診断書や紹介状、同意書のドラフトを生成させ、初めから作成せずともある程度型どおりの書類を正確に、スピード感をもって作成させることができます。

■問診・受付・電話対応の効率化:

さまざまな業界でAI受付が導入され、多くの医療機関でもAIによる受付や問診の導入も進んでいます(※1)。例えば、来院予約と同時にオンライン上で問診票の記入を行っておくことで、スムーズな受付、診療の案内ができます。患者の待ち時間の削減だけではなく、問診入力の効率化になるため、問診情報や予約情報が整っていることで、後続の処理(会計・レセプト・カルテ整理)もスムーズになります。また、電話予約もAIで対応できる、「病院特化AI電話(※2)」がリリースされており、このようなサービスを使うことで病院の予約にありがちな電話のつながりにくさ、混雑時になかなか応答できないといった課題を24時間・多回線で対応して緩和できます。

(※1)参考:Ubie株式会社「ユビーAI問診」

(※2)参考:Dr.JOY株式会社「病院特化のAI電話」

【効率化による効果は?】

デジタルを活用した医療事務の業務効率化は、単なる作業時間の短縮に留まりません。医療事務スタッフの業務改善だけではなく、病院経営における複数の課題を同時に解決に向かわせる連鎖的なメリットを生み出すことにも繋がる効果があります。

■コスト削減・人手不足の緩和:

受付・会計の処理時間が短縮されることで残業も減少し、少ない人員でも効率的な病院の運営が可能になります。また、手作業だった業務をAIやRPAに任せる部分が増えれば、人間にしかできない対応や判断に本来必要だった時間を取り戻すことができます。

■患者満足度の向上:

窓口の処理スピードが上がることで混雑しにくくなり、患者の待ち時間のストレスも軽減されます。同時に医療事務スタッフから患者への診療案内や説明の質も上がるため、丁寧な対応が満足度の向上に繋がります。さらに、病院の口コミなどへ反映されることで病院自体への信頼性も高まります。

■スタッフ間のモチベーション向上:

単純作業をAIが代替したり、RPAを導入することで時間に余裕を持てたりするようになれば、医療事務スタッフの間に気持ちの余裕が生まれます。時間をかけて判断しなければならないことにしっかり時間を確保でき、患者へのコミュニケーションを丁寧に行うことができればスタッフのモチベーションも向上します。また、組織全体でミスが少なくなることでスタッフ間の関係性も良くなり、離職率の低下にもつながります。

【導入を成功させるためのアプローチ】

AIのように新しい技術の導入が成功するかどうかは、そのアプローチの仕方にも左右されるため、非常に重要なポイントです。以下の3点をおさえ、慎重に導入のスケジュールや運用方針を調整していきましょう。

■段階的な運用とルールの策定:

新システムを導入したものの、そこで終わってしまうケースもあります。使われないシステムになることを防ぐためにも、導入する前に現場の声もしっかりと受け止めつつ、試験的な運用を小規模な範囲で実施し、運用シミュレーションをしてみるのも良い方法です。そして、試験運用で運用設計の不備などを修正してから、段階的な導入へ進み、運用ルールの策定をします。その際に、例外的な処理や制度改定時の対応にはどう対応するか、スタッフ研修、新しい人員への教育なども含めた運用設計が重要です。

■多職種連携の強化:

AIやRPAの導入は、医療事務だけで完結するものではありません。電子カルテや検査システムなど、院内のさまざまな情報システムと連携するため、医師や看護師との協働によって病院全体の経営価値が飛躍的に向上します。それぞれの業務フローを理解し合い、どの情報をどのタイミングで共有すべきかを整理することで、AIやRPA導入の効果をさらに発揮できます。こうした多職種連携によって、情報の抜け漏れや伝達の遅れを防ぎ、よりスムーズな患者対応が可能になります。

■データ活用:

レセプト業務の説明でも軽く触れていますが、レセプトのデータは経営改善に役立つデータが集約されている貴重な情報源です。大量の患者データから、患者の数の推移、収益の中心の診療が何であるのかなどが判明します。さまざまな切り口でこれらを分析に掛ければ、データに基づいた人員配置の見直しや予算の編成などがしやすくなります。そのため、医療事務スタッフにもレセプトが経営の面でも貴重なデータであることを共有し、経営層がより良い判断を下せるようにするためにも、AIやRPAの導入後も日々正確なデータを入力し、管理していく必要があると伝えましょう。

医療事務の効率化で病院全体の経営価値を向上へ!

冒頭でもお伝えしたように、医療事務スタッフは病院経営の鍵を握る「縁の下の力持ち」です。彼らに対し、DXをはじめとしたさまざまな方法でエンパワーメントすることによって、より質の高い医療を患者へ提供でき、持続可能な病院経営の実現へと繋げられます。また、テクノロジーの導入は、これらの課題を解決するだけでなく、医療事務スタッフの役割を事務員から“戦略的パートナー”へと変革させられる可能性があります。DXの取り組みにお困りの方は、デジタルテクノロジーの力で私たちとともに病院経営における課題を解決へ導いていきましょう。

メンバーズメディカルマーケティングカンパニーは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。医療現場への生成AIの導入・運用支援、その他、デジタルに関するお悩みをお持ちの医療関係者の方はお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

鈴木 まりあ / Suzuki Maria

職種: Webディレクター

入社年:2024年

経歴:2024年新卒入社後、コーダーとしてWebサイトの運用・リニューアル業務に従事。現在はWebディレクターとしてWebサイトの運用案件を担当。