医療格差の解消について調査しました。医療現場でもDXが推進され、新たなシステムやアプリを導入しているものの医療格差は発生しています。現在もさまざまな課題を抱える日本で、誰もが同じレベルの医療を受けられる未来を目指す「均てん化」の実現に必要なデジタル施策とはどのようなものなのか。また、「均てん化」に貢献する国内外のアプリも紹介しています。

医療DXにおける最重要キーワード、「均てん化」とは?

日本の医療システムはさまざまな課題を抱えていますが、今回はその中の大きな課題、医療格差の解消にスポットを当てて解説していきます。

医療業界でもDXが進み、新たなテクノロジーが導入される現場は多くなっていますが、単なるシステム導入をするだけでは医療従事者の労働環境や患者さんの負担が急に軽くなるわけではありません。さらに、当ブログで実施した、医療DXをテーマにした医師へのインタビュー(※1)の中で、「医療の均てん化(きんてんか)に貢献できるような視点を持ってほしい」という意見をいただき、医療DXの現状に照らし合わせて鑑みると、医療格差という要素が共通した課題として感じられました。

また、「均てん化」は、一般的にはあまり耳なじみのない単語ですが、国民の誰もが、住んでいる地域や、利用する病院の規模、担当する医師の経験年数にかかわらず、一定水準以上の安全で質の高い医療サービスを受けられるようにするという意味を持っています。主に医療政策の分野で使われており、厚生労働省も、がん対策などの重要な分野において、均てん化を推進することを明確な政策目標に掲げている(※2)ことからも、日本の医療DXにおける最重要キーワードとも言える単語です。そもそも医療DXは、均てん化を達成するための中心的な手段として位置づけられており、AI、IoT、クラウド技術などを活用し、医療情報をデジタル化・共有化することで医療の質の向上と業務効率化を両立させることを目指しています。

本記事では、これを受けて「均てん化」の実現に向けて、現状の課題を踏まえつつ、現場のお医者さんや医療従事者の方が実際に活用している先進的なサービスの事例を紹介します。医療系アプリやシステムの開発に携わる方は、アプリ開発に必要な視点も解説していますので、医療DX市場における戦略のヒントとしてご活用ください。

(※1)医師へのインタビュー記事はこちら

【ドクターインタビュー:後編】治療の最前線に立つ医師が求める医療DXとは?

2025.11.10

“リアルな医療現場の声を伝える”ドクターインタビューの続編です。お答えいただいたのは、前編に引き続き、社会福祉法人 三井記念病院 泌尿器科・地域医療部部長、がん診療センター副部長 榎本 裕 医師です。後編は、今後、AIな […]

(※2)参考:厚生労働省「2040 年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」

均てん化を見据えた日本の医療環境の課題と対策

日本の医療制度は国民皆保険があることによって、誰もが比較的安い費用で高いレベルの医療が受けられる環境にありました。しかし、少子高齢化と人口減少が進む今、「いつでも、どこでも、誰でも、同じ質の高い医療を受けられる」という理想を保ち続けることが難しくなりつつあります。現状の課題を改めて確認していきましょう。

【医師の地理的偏在と深刻な地域格差】

少子高齢化社会の中、さまざまな業界で後継者不足の問題がありますが、医療機関も同様の課題を抱えています。特に地方の診療所では、医師が引退した後で引き継ぐ医師がおらず、さらにその地域で新規開業がないままになってしまうこともあります。

厚生労働省からも、都道府県別の医師偏在指標が発表されていますが、その中で詳しい地域別の現在の診療所における医師数と2040年の医師数の見込みが具体的に示されています。多くの地方で診療所の医師が50%以上減少しており(※)、深刻さが目の前に迫っていることが感じられるデータです。ここからも、医師の地理的な偏りによる医師の偏在が大きな課題である事、都市部と地方では、アクセスできる医療サービスの質や量への大きな格差(医療格差)が生じることが分かります。中でも、特定の専門分野の高度な知識を持つ医師が地方には不足しがちで、これにより地方の住民は専門的医療を受けるために遠方の都市まで移動しなければならないケースが多く、住んでいる場所によって命や健康が左右されるという不公平な状態に繋がってしまいます。

(※) 参考:厚生労働省「参考資料(医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ)」

【経験による医療の質のばらつき】

同じ病院の中でも、ベテランの医師と経験の浅い若手医師の間には、当然ながら知識や技術の差があります。これは時代を問わず医師の間で常に課題となる部分はありますが、現在のような医療環境においては、個人の経験の差をなるべくスムーズに補い、均てん化を目指すことも重要です。

この対策としては、手術や診断など実際の業務の中で経験を高める以外に、AIによる診断支援、最新エビデンスを瞬時に提供できる仕組み、熟練医の技術を可視化したデジタル教材などが均てん化を支えるものとなり、これらの最新技術によって、若手医師や地方の医師でも経験豊富な医師と変わらない質の高い判断のサポートが可能になります。

【集約化と医療DXによる戦略的調和】

医師の偏在や技術的な課題をどのようにバランスを取っていくか、国は高度医療については「集約化」も同時に推進する必要があるとしていました。

厚生労働省の「新たな地域医療構想策定ガイドラインについて」では、急性期拠点機能について、“地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供を行う。”として、その必要性を伝えています(※)。集約化によって手術件数を増やせば、医師の経験値が高まり医療の質が向上する効果があります。ただし、集約化することで住民の物理的な移動の負担を増やし、医療アクセス格差を拡大させることにも繋がるため、相反するやり方になってしまうというジレンマを抱える面もあります。

そこで、遠隔診断支援システムや、手術動画解析プラットフォームといった医療DXを上手く活用することがカギになります。医療DXは高度な専門知識や技術が物理的な場所に固定されることなく、遠隔地へ瞬時に提供することができるという点がメリットです。高度な医療資源を集約して質を高めつつ、その知識と技術をデジタル技術で全国に均てん化するという、従来の課題を克服するための戦略的な解決策になります。

(※)参考:厚生労働省「新たな地域医療構想策定ガイドラインについて」

均てん化対策に役立つアプリ13選!

現在も医療従事者に向けたさまざまなアプリやプラットフォームが開発されています。

すでにリリースされているものの中から、均てん化対策に役立つものを、「知識の標準化」と「技術の標準化」の2つの領域に分類し、代表的なアプリとその機能について紹介します。

【知識の標準化】

経験年数の浅い医師や、専門外の分野で対応を求められる地方の医師が最新のエビデンスに基づいた正確な判断を即座に下せるよう支援し、診断や治療決定における質のばらつきを減らせるようなアプリを調査しました。

<チャット型>、<ナレッジ共有型>、<情報収集型>の3つに分類してご紹介します。

<チャット型>

■Join(ジョイン)

PACS(医用画像管理システム)などと連携した医療者間チャットアプリ。

専門医が院内に不在でも、画像共有、音声、ビデオ通話などで院外の専門医が遠隔から診療アドバイスを提供することができます。専門医が不足しがちな離島やへき地においても、都市部の高度な専門知識にアクセスできるため、均てん化にも貢献します。高度なセキュリティ対策がされており、地域の病院や診療所との連携も可能です。

・株式会社アルム「Join」

■Link (リンク)

医療業界特化型のチャットアプリ。

医療機関、代理店、メーカーとのやり取りに特化しています。“あらゆる医療者が無償でつながり、各種データ連携により地域医療を次のステージへ”をコンセプトとしており、平時も災害時もグループ・地域病院等の院外コミュニケーションを集約できるのが強みです。医療情報・知識の格差を解消することによって、均てん化を目指せます。

・HITOTSU 株式会社「Link」

<資料・ナレッジ共有型>

■HOKUTO (ホクト)

登録会員数10万人突破、日本の医師の3人に1人が利用する医師向け臨床支援アプリ。

有名研修病院からのナレッジシェアや、臨床試験の内容など最新の医学情報を入手でき、エビデンスに基づいた現場の意思決定を支援します。HOKUTOに保存した知識を講演会、勉強会、若手教育などに活用できるため、医師全体のスキル水準の向上に貢献します。

・株式会社HOKUTO「HOKUTO」

■Antaa(アンター)

臨床現場における判断を幅広くサポートする臨床支援アプリ。

医師の学会や研究レポート・勉強会の発表資料など、臨床を中心としたスライドを2,200以上掲載しており、他の病院の治療法や薬の処方などといった、疾患や治療の悩みの解決をサポートできます。他にも、さまざまな地域・診療科の医師がお互いに質問・回答しあえるプラットフォームや臨床を中心としたレクチャー動画の配信もあり、現場の判断に必要なサポート体制を均質に構築します。

・アンター株式会社「Antaa」

<情報収集型>

■ヤクチエ

薬剤師や医療従事者向けの検索アプリ。

薬剤師の業務支援と知識強化を目的としたアプリで、薬剤師の使いやすさに特化した設計が特徴です。20,000件以上の添付文書を収載し、写真や薬価、同一成分の先発・後発が一覧で確認でき、忙しい業務の中でも使いやすさを考慮した設計で薬剤師の情報格差を減らすことに貢献しています。

・メドピア株式会社「ヤクチエ」

■m3(エムスリー)

日本最大級の医療情報提供アプリ。

主に医師向けのアプリとして、医療ニュースや製薬企業の医薬品、疾病・治療に関する最新情報を一元的に入手できます。他にも、コミュニティやWeb講演会、カンファレンスなども充実しており、医療関係者の情報収集のハブとして機能し、医師間の意見交換も促進できます。

・エムスリー株式会社「m3.com」

■MedPeer (メドピア)

医師・医学生専用のドクタープラットフォーム。

臨床医の疑問解決のヒントが見つかる医療情報サイトとして、エキスパート医師へエビデンスや実経験に基づいた症例相談からプライベートな悩みまで相談できます。医師の臨床を支援する多様なコンテンツから互いの疑問や経験を共有できる場を提供することで、医療の質的な向上を目指せるプラットフォームです。

・メドピア株式会社「MedPeer」

【技術の標準化】

熟練を要する手術手技などの高度な医療技術について、技術の可視化と定量化を通じて、経験年数や地域格差に左右されない技術の均てん化を実現するアプリを紹介します。技術の標準化の取り組みは、国内ではサービスとしての実績はあるものの、アプリとしての事例が少ないため、海外の先進的なアプリを調査しました。

<国内>

■OPeLiNK(オペリンク)

手術プロセスの術中情報融合プラットフォーム。

手術中の情報をリアルタイムに表示・共有し、医師の意思決定を支援したり、遠隔地から手術支援や指示を出すことが可能です。手術室内の医療機器情報を統合・可視化し、リアルタイムで共有・記録・分析できるため、手術の安全性・効率性・教育効果を高められます。

・株式会社OPExPARK「OPeLiNK」

■opeXpark(オペパーク)

手術教育サービス。

これまでは現場で学ぶ以外に手段がなかった手術のノウハウを、デジタル教科書として全世界に共有できる仕組みです。無編集動画を含む手術情報などで術中の判断や戦略を学べ、広い層の医師のニーズを満たし、指導医が不足している各国における治療の均てん化に役立ちます。

・株式会社OPExPARK「opeXpark」

■Medeco Pro(メディコ プロ)

研修医から専門医への成長を支援するクラウドサービス。

整形外科医やコメディカルの方々がオペで必要な情報が集約されており、インプラント検索・薬剤検索・スコア計算など、外来や手術で使える情報が簡単に調べられます。医局に属さない医師でも、全国どこでも同じ教育コンテンツにアクセスできるため、教育の地域格差を是正しながら、均てん化へ貢献できます。

・株式会社Medeco「Medeco Pro」

■JOLLYGOOD+(ジョリーグッドプラス)

医療VR総合プラットフォーム。

600本以上の豊富なVR教材を定額で利用でき、現場再現性の高い教育コンテンツによってリアルな臨床現場を実習体験することができます。医師以外にも、看護師、臨床工学技士、救急救命士の視点で学習できるコンテンツが揃えられており、多職種間で共通の教育基盤を持てるため医療教育レベルの均一化へ繋がります。

・株式会社ジョリーグッド「JOLLYGOOD+」

<海外>

■MEDICALHOLODECK(メディカルホロデッキ)

スイスの外科手術・解剖用、没入型シミュレーションアプリ。

医療用画像技術の最高水準を満たすことを目指し、空間画像処理の専門家と教育者を支援するアプリです。医療データを高度に分析、操作できるVR(仮想現実)とAR(拡張現実)技術を活用し、手術や学習セッションの録画・編集・共有などが可能。日本語を含む10か国以上の言語に対応しており、さまざまな国の医科大学・病院で導入が進んでいます。

・Medicalholodeck「Medicalholodeck」

■Touch Surgery (タッチ サージャリー)

イギリスの外科手術シミュレーションアプリ。

200種類以上の多領域の外科手術を3Dシミュレーションで学べる教育プラットフォームです。仮想患者に対して切開・縫合などの操作を行いながら手技の流れを体験したり、知識をテストしたり、学習進捗をクラウドで管理し、複数デバイスで継続することも可能です。スマホ1台で世界中どこでも手術教育ができ、手技・手順を世界中の医師が学べるため、技能のばらつきを是正することに繋がります。

・Medtronic plc「Touch Surgery」

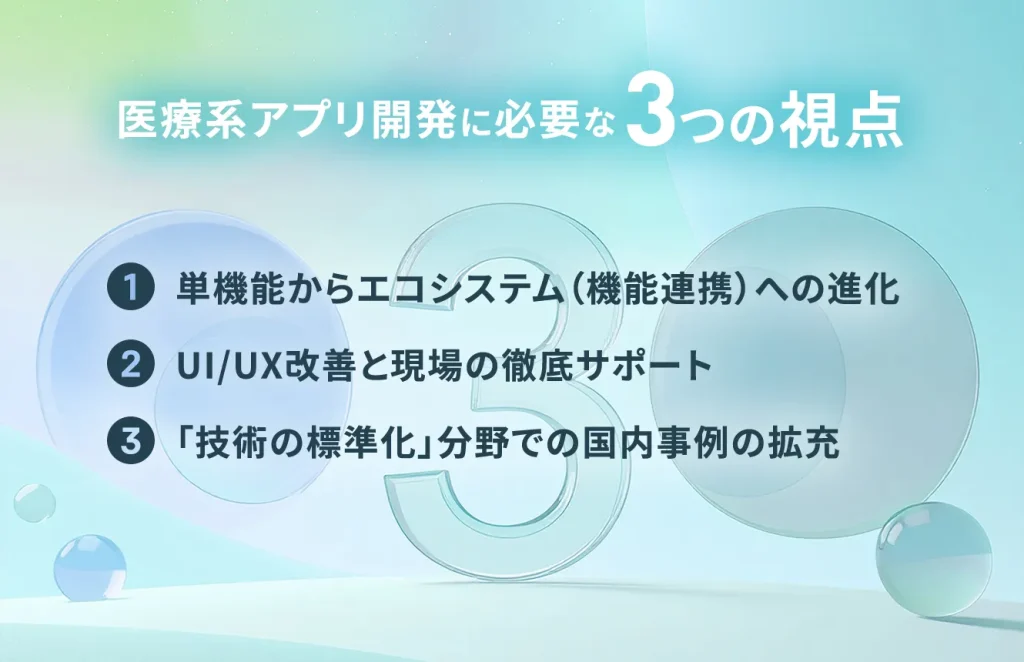

医療系アプリ開発に必要な3つの視点

各種アプリやプラットフォームの利便性が高まり、医療従事者も知識や技術を吸収しやすい環境が整いつつあります。しかし、単にアプリなどの種類が多くなれば良いわけではありません。重要なのは、アプリが日本の医療の課題を改善するツールであるということ。そのため、今後は、“質”と“浸透度”を高めるフェーズへの移行が必要です。それらを考慮すると、医療の均てん化を目指すアプリ開発に強く求められるのは、以下3つの視点です。

【1.単機能からエコシステム(機能連携)への進化】

紹介してきたアプリからも分るように、現状は特定の課題に特化した単機能・個別最適型のものが中心です。“情報共有に特化したチャットアプリ”や、“ガイドライン検索に特化したナレッジアプリ”のような形式で、個々が独立しています。しかし、実際の医療現場では、地域全体での医療資源の最適配置や患者中心医療を目指す必要があり、単機能・個別最適型のままでは情報断絶や業務の非効率が生じます。

今後はこれらのアプリを連携し、エコシステムへ進化させるという視点が設計時に求められます。既存のアプリからイメージするならば、疾患に関する知識を「HOKUTO」から、治療方針に関する相談を「Join」から、治療法の技術を「opeXpark」から取得し、患者さんの電子カルテ情報を紐づけてシームレスに繋ぐような形式であることが望ましいです。

また、これらの断片化している医療サービスをつなぐサービスも複数の企業から提供されていますので、それらを活用して情報共有を支援するのも一つの方法です。

医療の均てん化の促進には、アプリ単体の性能の向上はもちろんですが、“つながる設計”であることが必須です。治療の現場で医師がいくつものアプリを切り替える手間なく、一連の流れの中で必要な情報を得られ、意思決定まで行えるエコシステムの構築を目指しましょう。

【2.UI/UX改善と現場の徹底サポート】

医療現場でのアプリの使い勝手が定着率を左右するということは、これまでのDX施策などを通して多くの方が感じているのではないでしょうか。制度だけが整えられ、アプリが増えても、それを使う現場の医療従事者が使いやすさを実感できなければ、均てん化を目指すツールにはなり得ません。しかし、現場の人々にとっては、業務フローを急に変更される負担は非常に大きいです。

そのため、UI/UXは実際に利用する医師だけではなく、看護師や事務担当者のリアルなニーズと業務フローを深く理解したうえで設計することが欠かせません。医療従事者の不安や戸惑いにも寄り添いながら、ツールの利点を丁寧に伝えることが大切です。例えば、忙しい業務の中でも少ないタップ数で目的の情報にたどり着けるような、ストレスなく、直感的でシンプルなデザインであるということなどです。また、リリース後には現場の声を収集し、その声に基づいた改善を継続的に行う姿勢も重要です。導入後の運用定着に向けたきめ細やかなサポート体制も現場の安心感、信頼性に繋がります。

【3.「技術の標準化」分野での国内事例の拡充】

アプリ紹介で触れたように、「知識の標準化」に比較すると、「技術の標準化」の分野においては海外事例に比べて国内のアプリ事例がまだ少ないのが現状です。

例えば、手術動作解析、AI技術評価、VR/ARシミュレーションの分野などを活用し、技術の標準化が進めば医療技術の均てん化に大きく貢献できます。日本の熟練医の高度な技術やノウハウをデジタル化・可視化するアプリが開発されることで、地方の若手医師でも場所を選ばず、トップレベルの技術指導を受けることが可能となり、特に教育・技能・遠隔支援の面で地域の医療格差を減らす力になるのです。

また、これは日本における「技術の標準化」に関するアプリの発展が期待されていることを意味しており、アプリ開発を目指す企業にとっては競争力が非常に高められるチャンスでもあります。

MMは、均てん化の実現を共に目指すパートナー!

今後は便利なシステムやアプリを単なる「ツール」として終わらせるのではなく、日本の医療の質の底上げや、誰もが同じレベルの医療を受けられる未来に寄与するものとして、さまざまなデジタルツールを連携させながら“均てん化”を目指すことが大事です。

そして、私たちもデジタル技術と医療現場、それぞれのツールや仕組みの間にあるギャップを埋めるための戦略的パートナーとして、医療・製薬業界のみなさまとともに歩み続けていきます。お困りごとがありましたら、ぜひ私たちにご相談ください。

メンバーズメディカルマーケティングカンパニーは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。生成AIの導入・運用支援、その他、デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

田川 奈実 / Tagawa Nami

職種: WebUIデザイナー

入社年:2024年

経歴:2024年新卒入社後、医療機器メーカーのWebサイトの運用業務に従事。現在は、ディレクター兼デザイナーとして大手製薬企業に常駐し、様々なプロジェクトに従事。