日本・海外、それぞれで承認・リリースされている治療用アプリにはどのようなものがあるのかを調査しました。さまざまな症状や疾患に対応した治療用アプリの紹介のほか、日本と海外で承認スピードが違う理由や治療用アプリのメリットと課題についても解説しています。ぜひご覧ください。

機器としてのアプリ、「治療用アプリ」の動向を追う!

一般の方にもオンライン診療やヘルスケアアプリ(健康管理アプリ)などが拡大し、デジタルを通じた健康管理や治療方法の認知は生活の中に広がりつつあります。特に、運動や食事、睡眠などを記録して健康を維持するヘルスケアアプリはかなり浸透しており、スマートウォッチと連携するヘルスケアアプリを日常的に使っている方も多い印象です。

以前の記事では、私たちの日常の健康管理をサポートする「ヘルスケアアプリ」の特徴や種類について紹介しました(※)が、今回は、治療を目的として開発された「治療用アプリ」にスポットを当てていきます。

【治療用アプリとは?】

最初に「治療用アプリ」の定義から確認していきましょう。

治療用アプリは「Digital Therapeutics(DTx)」とも呼ばれ、ヘルスケアアプリのような単なる健康管理ではなく、医療の現場で正式に承認され、治療を補助するデジタルツールです。医療機関での診断や治療を補助する目的で設計されたソフトウェアであり、ヘルスケアアプリとの大きな違いは、医療機器としてのアプリであることです。そのため、医師の診断や処方に基づき、エビデンス(科学的根拠)に基づいた治療プログラムを提供するアプリとなっています。

そのため、治療用アプリは患者が自宅で治療プログラムを実施できるだけでなく、医師と連携してデータを共有することで個別化された治療が可能になります。日本では厚生労働省の承認や保険適用が進みつつあり、また、海外ではアプリの数も多く、製品が特定の基準を満たしていることを示す米国のFDA(Food and Drug Administration)や欧州のCEマークの認可を受けたアプリが登場しています。

以下から、日本と海外の治療用アプリの事例とともに、海外のアプリとの違いやアプリを使用するメリットなどを解説していきます。

(※)以前の記事はコチラ!

【ヘルスケアアプリ・治療用アプリ調査】特徴やカテゴリをチェック!

2025.03.05

歩数計アプリや食事管理アプリなど、私たちにとって身近なものとなっている「ヘルスケアアプリ」。そして、禁煙や高血圧など治療のサポートができる「治療用アプリ」。今回は、両者の違いや種類について調べてみました。治療や健康を支え […]

日本と海外の治療用アプリの違いは?

これまで日本で承認されている治療用アプリについて調べたことがある方は、アプリの数が少ないと感じたことはないでしょうか。これは、日本と海外で規制・承認プロセスなどが異なっていることも関係しており、市場の成熟度や医療制度の違いが治療用アプリの普及速度に影響を与えています。日本と海外の治療用アプリにまつわる相違点をチェックしてみましょう。

【規制・承認プロセス】

日本:

治療用アプリは「医療機器」として扱われ、厚生労働省の承認が必要です。臨床試験から承認まで時間がかかるため、市場投入には慎重さが求められます。

海外:

<米国>

FDAが治療用アプリ向けのガイドラインを整備しており、日本に比べると承認スピードが速い傾向にあります。スタートアップ企業にとって新しい治療アプリを市場に投入しやすい環境です。

<欧州(ドイツ・フランスなど)>

欧州医療機器規則(MDR)に基づき承認されます。特にドイツは2019年に医療アプリ専用の認定制度の「DiGA制度」が施行され(※1)、一定の条件を満たせば暫定的に保険収載できる仕組みがあり、承認スピードが速いです。

<アジア(韓国・シンガポールなど)>

韓国では、デジタル技術を用いた医療機器などに関する法律が、2024年1月に制定されています(※2)。シンガポールも医療デジタル技術の実証実験を後押しする「Sandbox」制度が早期導入を支援しており(※3)、規制面で柔軟性があります。これは、通常の厳格な審査をすべて終えてからではなく、一定の条件のもとで実際の医療現場に近い環境でアプリを試せる仕組みです。開発企業は早い段階で実用性を検証し、当局も安全性や有効性を段階的に確認できるため、革新的な治療アプリを柔軟に市場に導入しやすいといえます。

(※1)参考:CROSSBIE「医師が処方する「治療用アプリ」デジタルヘルスケア法が促すドイツ医療分野のイノベーション」

(※2)参考:株式会社イーコンプライアンス「韓国、デジタル医療製品法制定及び施行のお知らせ」

(※3)参考:JETRO「医療版ヘルスケアのサンドボックス、登録事業者が拡大(シンガポール)」

【保険適用】

日本:

保険適用の範囲が限定的で、承認済みのアプリはまだ少数。そのため、医療現場での導入は限られており、利用できる患者数も限定的です。

海外:

<米国>

民間保険・公的保険(Medicare/Medicaid)と連携が進んでおり、患者が利用しやすい環境が整備されつつあります。

<ドイツ>

DiGA制度により、医師がアプリを処方でき、健康保険で費用をカバーすることが可能です。欧州の中でも最も制度化が進んでいます。

<フランス>

2023年からPECAN(Prise en charge anticipée numérique)と呼ばれるデジタル技術を活用した遠隔医療サービスの制度が整備され、デジタル治療アプリの保険適用が拡大しています(※1)。

(※1)参考:フランス政府公式「Le remboursement des thérapies numériques par l’Assurance maladie dans le cadre de la prise en charge anticipée numérique (PECAN) précisé」

【ユーザーの受容度の傾向】

日本:

アプリで治療するという考え方やデジタル治療への理解・利用意欲は徐々に拡大している最中です。オンライン診療については、若者を中心に普及しつつあります(※1)。

海外:

<米国>

87%がデジタル治療の存在を認知しており、さらに、59%が実際に使用する意思があるとの回答があるため(※2)、既存医療制度との連携もあり、積極的に導入される傾向にあります。

<欧州>

ドイツでは「医師が処方するアプリ」として受け入れられており、社会的理解が早く進展しています。処方型デジタル治療アプリへの関心が高まりつつあり、政府認証があれば76%が使用意向を示し、医療提供者による処方が普及を後押しする鍵とされています(※3)。

<アジア>

韓国では若年層を中心に関心が高く、20歳から40歳のスマートフォンユーザーの約15%が少なくとも1つのDTxアプリを使用しており、メンタルヘルス領域で利用が進んでいます。(※4)。

現状、日本では治療用アプリの市場はそれほど大きくないかもしれませんが、世界レベルでの市場予測は高齢化・慢性疾患の増加に伴う医療費圧迫への対応策として期待されています。また、治療用アプリの市場規模は、2030年までに世界で200億ドルにまで成長すると言われています(※5)。

(※1)参考:日経電子版「オンライン診療が若者にじわり 24年は利用倍増、かぜや精神疾患」

(※2)参考:market.us「Digital Therapeutics Statistics 2025 By Adoption, Application, Training, Engagement」

(※3)参考:SPRING NATURE「Patient Acceptance of Prescribed and Fully Reimbursed mHealth Apps in Germany: An UTAUT2-based Online Survey Study」

(※4)参考:PMC「Digital therapeutics in Korea: current status, challenges, and future directions – a narrative review」

(※5)参考:BUSINESS INSIDER「オンライン診療や治療アプリ開発のMICINが約40億調達。普及率低迷の現状、どう打破するか?」

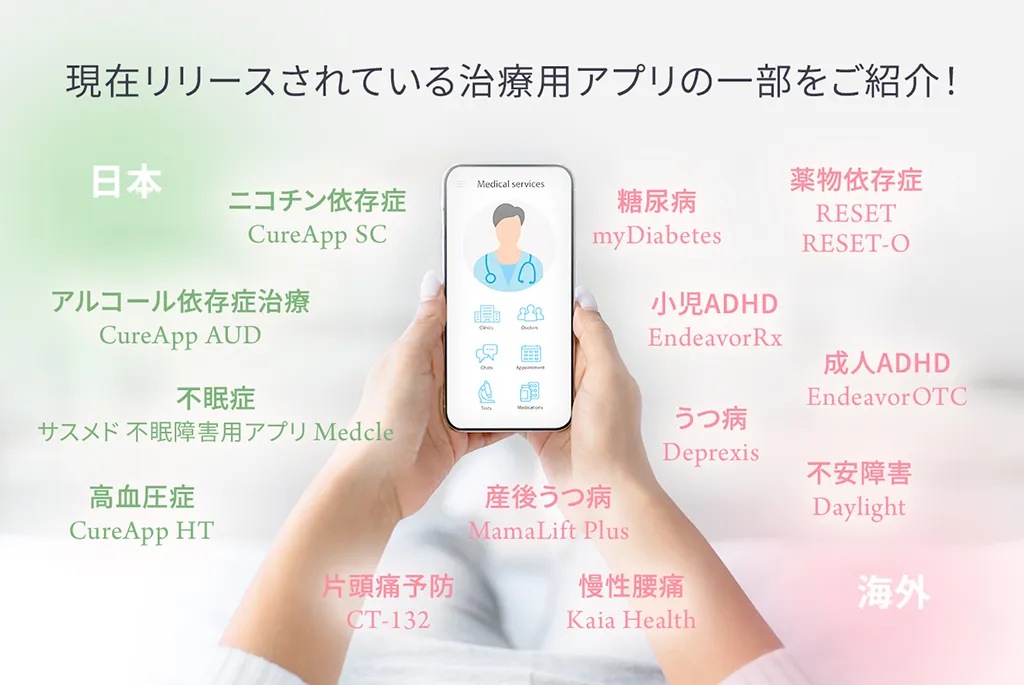

国内&海外の治療用アプリをチェック!

国内と海外でリリースされている治療用や保険適用への準備を進めているアプリをピックアップしてみました。海外も含め、どのようなアプリがあるのかチェックしていきましょう。

【日本】

<ニコチン依存症>

■CureApp SC(CureApp, Inc.)

日本初の処方型デジタル治療(保険適用済/2020年)です。禁煙治療を支援するプログラムとCOチェッカーを組み合わせ、行動療法と呼気中CO計測による自己モニタリングを通じて禁煙をサポート。医療機関による処方が必要です。

・公式ページ:https://sc.cureapp.com/p/

<高血圧症>

■CureApp HT(CureApp, Inc.)

高血圧症向けデジタル治療アプリ(保険適用済/2022年)です。食事、運動、睡眠等に関する知識や行動改善を働きかける情報を提供し、生活習慣や行動習慣の改善を促します。医師と協働した慢性期管理に適したツールです。

・公式ページ:https://cureapp.co.jp/productsite/ht/media/lp/

<アルコール依存症治療>

■CureApp AUD(CureApp, Inc.)

アルコール依存症治療を目的としたデジタル治療アプリで、日本における初の該当製品。2025年9月に、株式会社CureAppが開発・薬事承認および保険適用を取得し、減酒治療補助アプリ「HAUDY(ハウディ)」として沢井製薬株式会社より販売開始されました。アプリを使い、アルコール依存症で減酒が治療目標となりうる患者さんの治療を補助し、修正を行います。

・参考:沢井製薬株式会社「減酒治療補助アプリ「HAUDY(ハウディ)※1」を2025年9月1日に販売開始」

<不眠症>

■サスメド 不眠障害用アプリ Medcle(サスメド株式会社)

不眠症(睡眠障害)向けの治療アプリ。不眠障害に対する認知行動療法(CBT-I)を治療原理としたコンテンツを提供するもの。現在は保険適用と上市に向けて準備が進められています。

・参考:ミクスOnline「サスメド 不眠障害用アプリの承認取得 「保険適用と上市に向けて準備を進める」

【海外】

<糖尿病>

■myDiabetes(my mhealth)

イギリス国民保健サービス(NHS)とも連携しており、CEマーク取得済みの医療機器。2型糖尿病患者向けの糖尿病管理におけるセルフマネジメントを行えるように支援するアプリです。血糖値や運動・食事の記録に加え、教育動画や12週間の生活改善プログラムを提供。日々の血糖値・服薬・運動の記録は医師とデータを共有でき、治療継続をサポートします。

・公式ページ:https://mymhealth.com/mydiabetes

<薬物依存症>

■RESET(PusueCare)

対象は、物質使用障害(SUD)となり、アルコール、薬物などの依存症に対する治療支援。FDA認可済みの認知行動療法(CBT)をベースにした12週間の処方型デジタル治療アプリです。スマートフォンで利用でき、欲求・トリガーの記録、対処スキルの習得、報酬システムによる行動強化などを通じて、治療継続と回復を支援します。

■RESET-O(PusueCare)

対象は、オピオイド使用障害(OUD)。上記のRESETのオピオイド版で、認知行動療法(CBT)をベースにした12週間の治療プログラムを提供する処方型アプリです。外来治療における継続率向上と離脱リスクの低減を支援し、処方型で医療者との連携が組み込まれています。

・公式ページ:https://www.pursuecare.com/

・アプリ紹介ページ:RESET https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pursuecare.RESET

・アプリ紹介ページ:RESET-O https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pursuecare.RESETO

<小児ADHD>

■EndeavorRx(Akili Interactive)

世界初のFDA承認済みゲーム型治療用アプリ。子ども(8〜17歳向け)のADHD治療用ゲーム型デジタル治療で、SFスタイルのアクションゲームを通じて注意機能の向上を図ります。1日25分、週5日、4週間の使用が推奨され、臨床試験で不注意症状の改善が確認されています。

・公式ページ:https://www.endeavorrx.com/

<成人ADHD>

■EndeavorOTC(Akili Interactive)

主に18歳以上の不注意型・混合型ADHD患者を対象にしたゲーム型デジタル治療。FDA認可された技術を使い、ゲームを通じて同時に複数の課題処理に挑戦し注意力と集中力の向上を図ります。医師の診断なしで利用可能、サブスクリプション形式で提供されています。

・公式ページ:https://www.endeavorotc.com/

<うつ病>

■Deprexis(GAIA AG)

欧州でCEマークを取得済みの成人向けのうつ症状支援プログラム。認知行動療法(CBT)をベースにしたインタラクティブな自助プログラムです。ユーザーの回答に応じて個別化された対話型コンテンツが展開され、思考の偏りや感情の整理を支援します。通院が難しい患者でも自宅で治療を継続でき、臨床試験でうつ症状の改善効果が確認されています。処方不要でPCやスマホからのアクセスが可能です。

・公式ページ:https://us.deprexis.com/

<産後うつ病>

■MamaLift Plus(Curio Digital Therapeutics)

産後うつ病(軽度〜中等度)向けのFDA承認済みデジタル治療アプリです。認知行動療法(CBT)に加え、瞑想・ARエクササイズ・ジャーナリングなどのツールを搭載。AIアシスタントやライブセラピストとの連携も可能で、臨床的に有効性が確認されています。

・公式ページ:https://www.mymamalift.com/

<不安障害>

■Daylight(Big Health)

Daylightは、認知行動療法(CBT)に基づいた完全自動化の不安改善アプリです。毎日10分のセッションで、思考の偏りや回避行動を修正し、心配や不安を軽減します。アンケートに基づく個別プログラムが提供され、臨床試験では71%のユーザーが症状改善を実感しています。処方不要で利用可能です。

・公式URL:https://www.bighealth.com/daylight

<慢性腰痛>

■Kaia Health(Kaia Health)

慢性腰痛(非特異的腰痛)向けの治療用アプリです。欧州では医療機器として認定され、DiGA制度にも登録済みの信頼性あるデジタル治療です。AIによるパーソナライズド・エクササイズ、呼吸法・筋弛緩法によるリラクゼーション、腰痛に関する教育コンテンツを統合。スマホのカメラを使った動作解析で、正しい姿勢や動きをリアルタイムで指導し、臨床試験では痛みの軽減効果が確認されています。

・公式URL:https://kaiahealth.com/solutions/msk/for-individuals/

<片頭痛予防>

■CT-132(Click Therapeutics)

2025年にFDA承認を取得し、18歳以上を対象とした片頭痛予防向けの処方型デジタル治療アプリです。認知行動療法(CBT)などのエビデンスに基づく心理的介入を統合し、12週間のプログラムを通じて神経回路の可塑性を改善。急性治療や他の予防薬と併用可能で、臨床試験では片頭痛発生頻度の有意な減少が確認されています。

・公式URL:https://www.clicktherapeutics.com/products/ct-132

上記はリリースされているものの中でも一部となります。日本製のアプリでは、8月に株式会社MICINとあすか製薬株式会社から、過敏性腸症候群(IBS)治療用アプリの共同開発の発表がありました(※)。日本でも新たな治療の選択肢として着実に開発が進んでいます。また、海外のアプリは種類の多さからも分かるように、アプリで対応できる疾患が多岐に渡っています。他にも、パニック障害やPTSDなどに対応する治療アプリもリリースされていました。

このように、治療アプリを使用する患者さんは自宅にいる時間や移動中でも治療を継続できるため、日常生活に溶け込んだ状態での治療が可能です。さらに、アプリを通じて患者さんが自分自身の症状や行動を記録・可視化できることが治療継続のモチベーションにもなり、心理面にも良い影響があると考えられます。

(※)参考:PR TIMES「【MICIN】過敏性腸症候群(IBS)治療用アプリの共同開発及び販売に関する契約の締結について」

治療用アプリのメリットと課題

治療アプリを使うメリットを具体的にチェックしていきます。メリットだけでなく、課題もありますので、それぞれのバランスを考えて取り入れるかどうかを考慮しましょう。

【メリット】

■いつでも治療が可能

治療用アプリは、スマートフォンやタブレットがあれば、自宅や外出先などどこでも利用できます。例えば、禁煙治療アプリならば、通勤途中に行動記録をつけたり、不安なときにアドバイスを受けたりすることが可能です。病院へ通う手間や時間的負担を減らせるため、患者自身の生活リズムに合わせた柔軟な治療が実現できます。

■個別化治療

アプリを通じて日々のデータ(睡眠時間、活動量、食習慣など)が蓄積されることで、医師も患者に合わせて異なる生活習慣や症状に応じた治療プランを提供できます。患者側も従来の一律的な治療ではなく、パーソナライズされた支援を受けられる点は、モチベーション維持や治療効果の向上にもつながります。

■医療費削減の可能性

治療用アプリは、病気を「治す」だけでなく「予防・管理」する役割も担います。生活習慣病や慢性疾患は一度発症すると治療が長期化し、医療費の増加に繋がりますが、アプリによる継続的なセルフマネジメントが可能になれば再発や重症化を防ぐ効果が期待されます。これは、個人だけでなく社会全体の医療費抑制に良い影響を与える可能性があります。

【課題】

■デジタルリテラシーの差

デジタル機器に不慣れな高齢者や苦手意識のある方にとっては、アプリの利用自体がハードルとなる場合があります。また、医療従事者側も新しい技術に適応する必要があり、導入教育やサポート体制が不十分な場合は利用が進まない懸念があります。

■医療従事者側の負担

アプリによって患者のデータが可視化されることは大きなメリットですが、その情報を確認して適切にフォローアップするには医療従事者の時間や労力が必要です。従来の診察業務に加えてデータ管理の負担が増すため、現場の効率化や役割分担も考慮しなければなりません。

■長期的エビデンスの不足

治療用アプリは比較的新しい治療の手段であり、短期的な有効性は示されつつありますが、長期的に利用した場合の効果や副作用、患者の継続率などについては十分なデータが蓄積されていません。エビデンスを確立するためには、今後も大規模で長期間にわたる臨床試験や利用データの収集が必要とされます。

治療用アプリの可能性という点において、アプリは患者さんの利便性向上や医療費削減について大きな可能性を秘めているといえます。しかしながら、新たなデジタル機器を導入することは、ユーザーのデジタルリテラシーの差や医療従事者の負担になる部分もあり、また、長期的なエビデンス不足といった課題も抱えています。今後は規制緩和やAI技術との融合が進み、デジタルリテラシーの差や医療従事者の負担を埋めつつ、予防医療や慢性疾患管理の分野での活用が広がることで医療の新たな選択肢として定着していくことが期待されます。

治療アプリの普及とリテラシー向上が活用を広げる鍵!

医療業界のDXやコロナ禍などで注目を集めはじめた治療用アプリ。国内外でさまざまな疾患に対応したアプリがリリースされており、現在も進化を続けていることが感じ取れたのではないでしょうか。今後どのような疾患や症状に対応したアプリがリリースされていくのか、期待を込めつつ注視していきたいと思います。その一方で、医療現場への普及やリテラシー向上などの課題点をどのように克服するかについても考えながら動向をチェックしていきます。

メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。他にも、AI導入・活用全般のご相談など、デジタル全般に関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

加藤 美羽/Kato Miu

職種: Webディレクター

入社年:2023年

経歴:2023年新卒入社後、Webinar運用案件→ イベント事務局運用案件に従事。