歩数計アプリや食事管理アプリなど、私たちにとって身近なものとなっている「ヘルスケアアプリ」。そして、禁煙や高血圧など治療のサポートができる「治療用アプリ」。

今回は、両者の違いや種類について調べてみました。治療や健康を支えるデジタルツールにはどのようなものがあるのか気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

治療にまつわるアプリの現状を調査!

近年では、歩数や食事、睡眠時間などの記録をするアプリケーションを使って健康管理をする方も増えてきました。また、治療をサポートするアプリや医療機関とデータを共有できるアプリもあり、できることも多岐にわたります。

今回は、私たちメンバーズメディカルマーケティングカンパニーがヘルスケア企業のご支援をしていることもふまえ、健康維持系、治療用なども含めアプリ全般について調査してみました。

以前、当ブログでも治療用アプリやヘルスケアアプリの調査をしましたが、当時は2020年の新型コロナウイルスが大流行した頃で、対面せずに診療ができる「オンライン診療」の関心が高まっていたという背景もあり、アプリを使った治療がどのような状況だったのかを調査したというものです。それから5年近くが経過し、世の中のデジタル推進も進んで医療環境も変化しました。2025年となったいま、アプリの活用状況の現状を追ってみました。

※過去の記事はこちら

【調査レポート】「治療用アプリ」の活用が始まる!?私たちの健康を支える、新たなデジタル治療をリサーチ!

2024.08.04

みなさん、こんにちは。広報担当です。 今回は、これから注目を集めていく「治療用アプリ」について紹介していきます。8月には、医療機器として薬事承認された日本初の「治療用アプリ」の発表もあり、これから私たちの生活の中でデジタ […]

未来の健康を支えるデジタルヘルス! 健康増進アプリなどデジタルを使ったヘルスケアサービスを調査

2024.08.03

みなさん、こんにちは。広報担当です。今回は、ヘルスケア産業コラムシリーズの第3回目として、ヘルスケア産業の中で注目されているデジタルサービスを調査しました。健康増進アプリや治療用アプリなどは、私たちの生活の中でも身近なも […]

ヘルスケアアプリ・治療用アプリの特徴やメリット・デメリットとは?

健康維持や治療のサポートとなるアプリなどさまざまなものがリリースされていますが、アプリをチェックする際の前提知識として、まずは「ヘルスケアアプリ」と「治療用アプリ」の違いから説明していきます。

【ヘルスケアアプリとは?】

ヘルスケアアプリは、その名称の通り日常の健康管理やフィットネスのサポートを目的としたアプリです。

スマートフォンにダウンロードしたアプリで歩数やカロリー計算、睡眠時間などの記録を取っているという方も多いのではないでしょうか。また、これらのアプリをスマートウォッチや体組成計と連携させながら記録を取り、数値の変化のチェックや分析をして使用している方もいるかもしれません。

また、ヘルスケアアプリは、自分の好みに合ったデザインや何を計測できるのかなど、ユーザーがアプリを自由に選んで使えるという点も魅力の一つです。

「〇ヶ月で〇キロ落としたい」、「よく眠れているかチェックしたい」といった健康課題に合わせて必要としている管理機能を持ったアプリを選ぶことができます。日々の体調をアプリで記録することは健康管理だけではなく、記録したデータを医療機関で共有すれば、医師からより詳細なアドバイスをもらえたり、自分に合った治療方法が選べる可能性も高まります。

■メリット

・自分に合うアプリを自由に選ぶことができる。

・データを手軽に蓄積・管理できるため、継続して使いやすい。

・基本機能は無料のアプリが多い。

■デメリット

・ユーザー個人で計測をしているため、データの信頼性が低い可能性がある。

・医師の診断を代替するものではない。

・特定の疾患や個人のニーズを満たすには不十分な場合がある。

【治療用アプリとは?】

治療用アプリは、デジタル治療薬(DTx:デジタルセラピューティクス)とも呼ばれます。

治療用アプリといえば、ニュースで話題になった日本初の保険適用の禁煙治療用アプリがあったことを記憶されている方も多いかもしれません。

保険適用が話題に上がるということは医療費に関わるということであり、治療アプリはヘルスケアアプリとは異なり、何らかの疾患や症状の治療を目的としています。治療に伴ってアプリが開発されている疾患は限られますが、医師の指示に基づいて使われるため医療機関と連携したり専門的なサポートを受ける必要があります。

使うきっかけも治療のタイミングなので、患者さんが使ってみたいアプリを選んで使えるというものではありません。とはいえ、治療用アプリは臨床試験や医師の監修のもと開発されているため、治療効果が科学的に裏付けられているという安心感があります。

また、治療用アプリとともに治療を進めていくことは次の通院時までの数値や服薬状況の把握などができ、アプリを併用した治療は医療従事者にとってもメリットのある施策といえます。

■メリット

・臨床試験や医師の監修のもと開発されているため、治療効果の信頼性が高い。

・通院していない時のデータを医師に共有することで治療効率が向上する。

・服薬や生活改善を促すリマインダーや指導により、治療計画を確実に進められる。

■デメリット

・自由にダウンロードして利用できない。

・子どもや高齢者がアプリの操作をできない場合は、家族などが操作しなければならない。

・治療用アプリの多くは医療費やサブスクリプションが発生する。

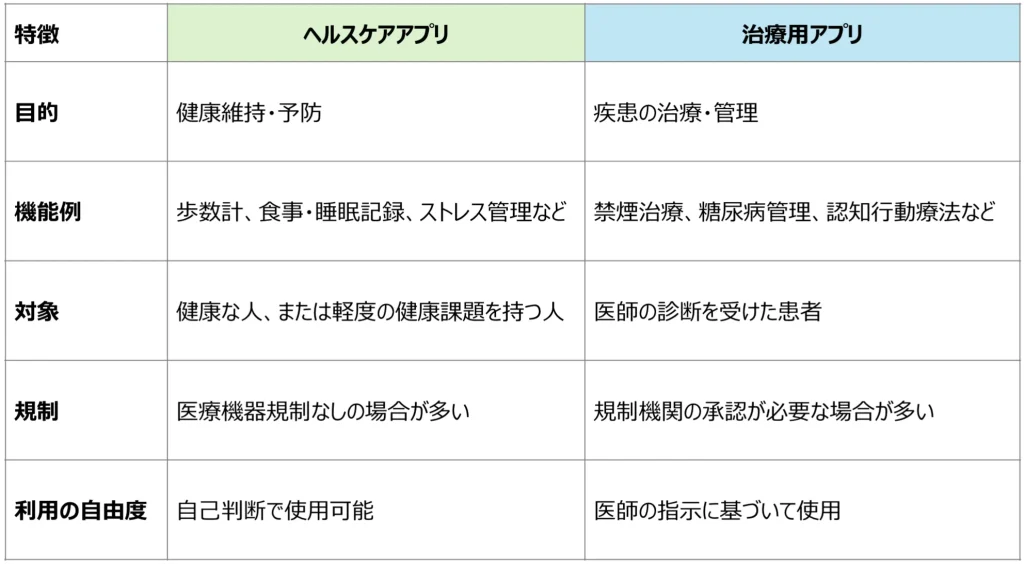

アプリの違いを特徴別に比較してみると以下のようになります。

リリースされているアプリをピックアップ!

Google PlayやApp Storeで検索すると「ヘルスケアアプリ」は、かなりの数がリリースされていることが分かります。

それに対し、製造販売の承認が必要な「治療用アプリ」は申請中も含めて数は限られています。

しかし、「治療用アプリ」ではないものの、医療機関とデータを共有できるアプリもいくつかありました。診察時に役立ちそうなものも多かったので、こちらも併せて調査しています。

それぞれカテゴリに分けながらいくつかピックアップして紹介していきます。

【ヘルスケアアプリ】

■健康管理全般

日常生活における健康状態を記録・管理し、体調改善や維持をサポートするアプリ。歩数や心拍数、運動データ、体脂肪・BMI・筋肉量をトラッキングできるアプリなど、多くのアプリがリリースされている。

例: 「Google Fit」、「Fitbit」、「FiNC」

■職場健康促進

従業員の健康を維持・向上させるための多岐にわたる機能を提供するアプリ。従業員の健康状態をモニタリングし、改善策を提案することで従業員の健康リテラシーを高めたり、体調管理を効率化する。

例:「カロママプラス」、「Carely」、「ALKOO」

■メンタルヘルス

心の健康をサポートするためにさまざまな機能を提供している。ストレスや不安を軽減し、心の健康を整えるためのアプリ。感情の可視化をしたり、心拍数の変化からストレスを測定したり、瞑想やリラクゼーションに特化したアプリなどもある。

例:「Awarefy」、「Calm」、「ストレススキャン」

■食事管理

食事内容を簡単に記録・管理し、食事管理を中心に健康的な生活習慣の形成を支援するアプリ。ダイエットをしたい方向けのカロリー計算や栄養バランスチェック、ダイエット向けの食事を指導し、運動、体重の管理を通じてダイエットを支援するアプリなど。

例: 「あすけん」、「MyFitnessPal」、「カロミル」

■フィットネス

さまざまな運動プログラムを提供エクササイズやトレーニングをサポートし、身体のコンディションを整えるアプリ。

例: 「Nike Training Club」、「WEBGYM」、「Beatfit」

■女性向け

・女性特有の健康管理

月経周期の記録や妊娠準備などをサポートするアプリ。

例: 「4MOON」、「ルナルナ」

・妊娠/出産サポート

妊娠中の体調管理や妊娠スケジュール管理、胎児の発育情報など、妊娠/出産に関するサポートができるアプリ。

例:「トツキトオカ」、「まいにちのたまひよ」

■高齢者/子ども向け

・高齢者の日常の健康管理や運動サポートができる。高齢者向けの脳トレゲームや血圧測定の記録、転倒防止エクササイズなど。

例:「毎日 脳トレ」、「血圧ノート」

・子どもの成長記録や健康習慣の教育を目的としたアプリ。予防接種スケジュール管理、食育アプリなどもリリースされている。

例: 「予防接種スケジューラー」、「もぐもぐタウン」

【治療用アプリ】

■禁煙:「CureApp SC」

「治療アプリ」を研究開発・製造販売する医療機器メーカー、株式会社CureAppが開発した、禁煙を支援し、ニコチン依存からの脱却を目指すアプリ。2020年8月に日本初の治療用アプリとして薬事承認を取得、2020年12月に保険適用され、医師の指導のもとで使用ができるようになった。ニコチン依存症の保険適用の条件に当てはまる場合、治療時に健康保険が適用される。

また、ユーザーが自由にダウンロードできる禁煙サポートアプリもいくつかリリースされているが、そちらは医療機器としての認可は受けていないため、自己管理やモチベーション維持をサポートするツールである。

・株式会社CureApp「CureApp SC」

■高血圧:「高血圧症向け治療アプリ」

こちらも株式会社CureAppが開発した高血圧治療における生活習慣の修正をサポートするアプリ。2022年4月に薬事承認、2022年9月に保険適用されている。アプリの利用と日々の血圧測定、医師の指導をセットにした6カ月の「CureApp 血圧チャレンジプログラム」を保険診療で受けられる。継続が難しい生活習慣の修正を医師とアプリで支援していく。

・株式会社CureApp「高血圧症向け治療アプリ」

■小児の注意欠如・多動症:「SDT-001」

塩野義製薬株式会社は、2024年2月に、デジタル治療用アプリ「SDT-001」の国内における製造販売承認申請が行われている。「SDT-001」は小児の注意欠如・多動症(以下、「ADHD」)患者を対象としたデジタル治療用アプリであり、塩野義製薬株式会社が日本および台湾における独占的開発・販売権を獲得したアプリ開発企業Akili社は、これまでに8~17歳の小児のADHD患者での不注意症状の改善に用いる世界初のデジタル治療用アプリとして、米国食品医薬品局(FDA)の承認を取得しているとのこと。

・塩野義製薬株式会社 デジタル治療アプリ「SDT-001」※プレスリリース

【医療機関とデータを共有できるアプリ】

■「Saludi」

沢井製薬株式会社が開発するパーソナルヘルスレコード(PHR)管理アプリ。普段の血圧や体重、体温、歩数などの日々の記録を機器連携で記録したり、食事の内容とそこから摂取したエネルギー量、薬の服用情報などさまざまな情報を記録し、その内容を自動的にサーバーへ送信・保存できる。共有したデータについて医師とコミュニケーションを取ったり、アプリから医療機関のオンライン診療システムと連携することでオンライン診察や栄養指導などを受けることが可能

・パーソナルヘルスレコード(PHR)管理アプリ「Saludi」

■「Welbyマイカルテ」

医療分野におけるPHR(Personal Health Record)サービスのリーディングカンパニー、株式会社Welby(ウェルビー)のアプリ。生活習慣病や糖尿病、高血圧などの自己管理をサポートし「Welbyマイカルテ」の導入医療機関に限定されるもが、医療機関とデータを共有できる。

■「MyTherapy」

ドイツのsmartpatient社開発の服薬計画や服薬記録などを担当医と共有することができるアプリ。服薬記録以外にも各種測定、医師の診療予約、症状チェックなどのタイミングのリマインドも可能。担当医向けの機能として、ヘルスレポートと服薬計画を作成する機能も搭載されている。

・服薬リマインダーアプリ「MyTherapy」

アプリ活用で健康管理や診療をもっと便利に!

ご紹介したアプリ以外にも、ヘルスケアやデータ共有ができるアプリは無数にあります。

今回紹介したものだけでも医療やヘルスケアのデジタル化が進む中でさまざまなアプリが開発され、多くの人々の健康維持や治療サポートに貢献していることが感じられたのではないでしょうか。メリット・デメリットそれぞれを比較し、理解したうえで生活習慣の改善や治療手段の一つにアプリを取り入れ、活用しながら健康管理や診療に役立てていきましょう。

また、私たちは日本の医療費問題を解決する企業として多くの人々の健康維持に寄与したいという願いのもと、ヘルスケア企業のデジタルマーケティングのご支援をしています。このようなアプリは健康管理や治療の幅を広げるものとなり、今後さらに需要が増えることが予想されます。ヘルスケア企業や製薬企業のデジタル活用に関する困りごとがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

加藤 美羽/Kato Miu

職種: Webディレクター

入社年:2023年

経歴:2023年新卒入社後、Webinar運用案件→ イベント事務局運用案件に従事。