企業内で生成AIを活用し続ける“文化”はどのように醸成されるのか。私たちが生成AIを使って業務改善を手掛けた事例をベースに、具体的な取り組みと成果についてご紹介します。組織の文化としてAIを根付かせるためのコツを掴みたい方は、ぜひご覧ください。

生成AIを「どう根付かせるか」が多くの企業の課題

企業内での生成AI活用でネックとなるのが、どのように組織に浸透させるかという点です。

さまざまな生成AIサービスが発達したものの、一時期流行しただけですぐに使わなくなってしまう。または、一部の社員しか使用していないのでスキルが育たない、社員全員が自立的に生成AIを使うようにするためにはどうすれば良いのだろう……。このようなお悩みを持つ企業さまも多いのではないでしょうか。

今回は、そんな生成AI活用の「文化づくり」のお悩みを持つ方に参考にしていただきたい内容です。以前、当ブログにて“PowerPointマニュアルを、生成AIとPHPを活用して軽量・更新しやすいWebマニュアルへと改善した事例”をご紹介しましたが、こちらの内容を基に担当者へインタビューを行いました。私たちメンバーズメディカルマーケティングカンパニー(以下MM)の組織の文化として生成AI活用を根付かせるためにどのような取り組みや工夫をしたのか。手掛けた事例の成果も含めて担当者が詳しく語っていきます。

チーム目標は“チーム全体”で生成AIを使えること!

――これまでMMのブログでは、マクロを作成などの具体的な活用事例を中心に紹介してきましたが、今回は生成AIの活動を紹介する記事として「文化的な側面」に焦点を当て、チームとしてどのように生成AIを活用する取り組みをしているかを伝えていきたいと思っています。

では、担当された及川さん、安原さん、よろしくお願いします。早速ですが、現在の活動内容について詳しく伺えますか?

僕は生成AIアンバサダーとして活動しており、案件チーム内での生成AI活用を推進していくミッションを持っています。そこで、生成AIアンバサダー事務局に運営側として活動していた及川さんと連携し『チームとして何かできないか』と話し合いをしまして。生成AIを使って改善したいタスクや負荷の重い作業を洗い出し、スプレッドシートにアイデアをまとめました。

それをもとに、チーム全体の方針を策定したのですが、当時のチーム目標は“チーム全体で生成AIを使えるようにすること”でした

――企業やチーム全体でAIを使えるようにしたいというのは、多くの企業さまも悩んでいることですよね。では、どのように実行に移していったのでしょう?

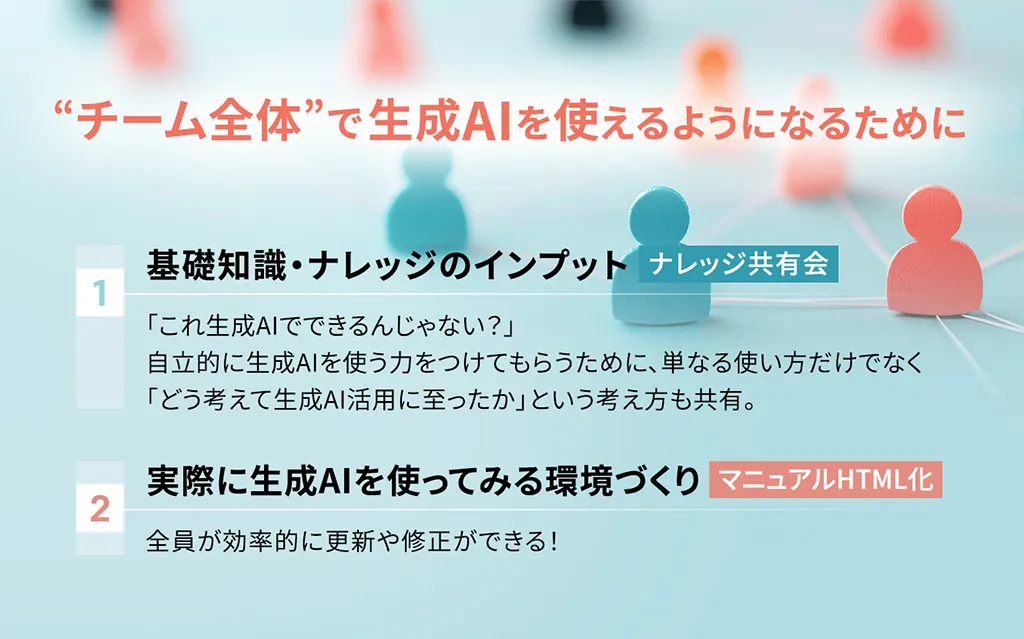

全員が積極的に生成AIを使っている状態ではない中で、どうすれば良いか話し合った結果、大きく分けて2つのことに取り組みました。

1つ目は基礎知識・ナレッジのインプット、2つ目は実際に手を動かして生成AIを使ってみる環境づくりです。

まず【1】ですが、尾上さん(メンバーズ生成AI推進室 AIプロデューサー)の研修の視聴で基礎知識をつけるのと、チーム内でナレッジ共有会を実施することにしました。定期的にナレッジ会を開き、生成AIの便利さを認識してもらったり、活用のハードルを下げるよう取り組みました。たとえば夕会などで『生成AIでこんなことができた』という共有を行い、少しずつ浸透を図っています。

とはいえ実際に手を動かしてみないとわからないよねっていう声がだんだん上がってきて。そこで【2】の実際に手を動かしてもらう環境づくりですが、PowerPointマニュアルのWeb化(HTML化)にチーム全員で取り組んでもらいました。

チームの業務で使用するマニュアルは約500ページもあり、SharePoint(Microsoft提供の情報共有・業務コラボレーションのためのプラットフォーム)上では見づらかったため、ブラウザで見られるようHTML化するプロジェクトを進めました。この作業はチーム全員で取り組み、全員で生成AIを使って成果物を作る経験を得ることを目指したものです。先週にはほぼ完成し、1つのWebページを全員で完成させることができました

生成AIアンバサダーによるナレッジ共有がスキルアップの鍵!

――まずは【1】のナレッジ共有会について詳しくお伺いします。頻度はどのくらいでしたか?

理想は週1回でしたが、実際は隔週に1回程度です。

8月は忙しく、できない週もありました

――発表は安原さんが中心ですか?

はい。基本的に安原さんが担当しています

生成AIをどう使えばよいか、どんな時に使うと効果的かなどをレクチャーしました。『なぜ生成AIを使うのか』という考え方を共有することで、実際に触るきっかけになればと思っていました。たとえば案件内で発生する面倒な作業をAIでどう効率化できるかを示し、『こういう風に使えばできる』という事例を共有しています

――単なる使い方だけでなく、「どう考えて生成AI活用に至ったか」まで共有していたのですね。メンバーそれぞれが自立してAIを使えるようになるための手助けをしていたという感じでしょうか。

チーム全員が自立的に生成AIを使う力をつけてもらいたいという意図が伝わります。

そうですね。

実際に全員が行動するまでには至っていませんが、配布したマクロを自分で修正する人も出てきました。以前は僕しか触れなかった部分を、各メンバーが自分で改良してくれるようになりました。チーム内の生成AIに関する会話も確実に増えています

――素晴らしいですね。生成AIを使う文化が根付き始めている印象です。

案件ミーティングでも『これ生成AIでできるんじゃない?』という発言が出るようになりました。

それが一番の成果だと思っています

チーム全員で取り組んだマニュアルHTML化の成果は?

――では次に、【2】のマニュアルHTML化について教えてください。どのような手順で進めましたか?

まず、どんなページ構成にしたいかを検討しました。

全員で作業できるよう、生成AI(Gemini)を活用して作業を分担する方式にしました。そのためにHTMLの雛形を作成し、生成AIが自動で必要箇所を埋める仕組みを整えました。メンバーはIDとPDF番号を入力するだけでページが完成するようにしています。500ページほどあるマニュアルの移植作業でしたが、雛形を整備したことによってチーム全員で分担でき、想定より早く完了しました。約2週間でほぼ完成しています。今はWeb上でマニュアルを検索・閲覧でき、更新も容易になりました

――とても効率的ですね。運用面の改善まで考えられていて素晴らしいです。

はい。更新や修正もメモ欄で簡単に対応できるようにしています。SharePointよりも軽く、実用的になりました

――実際にGeminiを使ってみたメンバーの反応はどうでしたか?

『難しい』という声はあまりなく、MacとWindowsの環境差でトラブルがあった程度です

生成AIの出力結果が人によって少し違うことがあり、困惑する声もありました。本来はエラーが出たら自分で生成AIに聞いて解決してほしいと思っていますが、それも学びの一環として良い経験になったと思います

※【2】のマニュアルHTML化の詳しい手順やプロンプト例はこちらでご覧いただけます。

【生成AI業務改善事例】マニュアル更新を生成AIで簡単に!ノーコード×PHPで効率化

2025.10.21

メンバーズメディカルマーケティングカンパニー(以下、MM)による「生成AI」の業務活用の事例を紹介します。今回は、膨大なページ数のPowerPointマニュアルを、生成AIとPHPを活用したWebマニュアルへと改善した事 […]

生成AI浸透の最初の一歩は、“実感できる成功体験”

――生成AIを扱うにはそもそもIT技術やシステムの概念・用語の知識も必要ですね。

その通りです。

生成AIがなかった時代は、エンジニアがツールを作ったり、プログラムを書いたり、HTMLを構築したりしていました。しかし今は、プログラムの知識がなくても作れる時代になっています。僕自身も専門的な知識はありませんが、生成AIを使えばそれが可能です。

何を知っておくべきかというと言葉の概念を知っておくことが重要になってきます。ツールやシステムそのものを作れなくても、〇〇とはこういうものだと理解していれば、生成AIに『〇〇を作りたい』と伝えるだけで、生成AIがやるべきことを理解してくれます。知識が足りていないと作成したいイメージがAIに伝わらず意図しないものが生成されるので「使いづらい」といった印象がついてしまいます。

つまり、単語や用語の意味を知っておくだけで、生成AIをより正確かつ効率的に使えるようになります。生成AIを活用する上で重要なのは、専門スキルよりも、関連する概念や用語を知識として身につけておくことだと思います

――では、生成AIをチームに浸透させるために大切なポイントをまとめると?

チームに生成AIを浸透させるために最も大切なのは、“実際に生成AIで課題を解決した事例を見せること”だと思います。

どの案件にも必ず、業務の中で『時間がかかる』『効率が悪い』といったネックがあるはずです。そうしたリアルな困りごとを生成AIで解決して見せることで、チームメンバーが『自分も使ってみよう』と思えるようになります。生成AIの概念や理論を学ぶことも大切ですが、最初の一歩としては“実感できる成功体験”を作ることが浸透の近道です

――確かに納得です。では安原さん自身が生成AIを使うときの思考法について教えてください。

僕自身の生成AI活用のポイントは、気になったことはすぐ生成AIに聞くことです。

昔は『わからないことはGoogleで調べろ(ググれ)』と言われていましたが、今はその対象がGoogleから生成AIに変わっただけです。やっていることは本質的には同じで、検索の代わりに生成AIに質問して答えを得る。この思考の切り替えが、生成AIを日常的に使う上で大事だと思っています。

実際、最近ではプライベートの会話でも『Googleで調べた』ではなく、『生成AIに聞いた』という言葉が自然に出るようになっています。それほど生成AIが当たり前のツールになりつつあり、“とりあえず生成AIに聞いてみる”という姿勢が、活用の第一歩だと感じています

さらなるスキルアップに向けた今後の展望

――では、上期の総括をお願いいたします。

上期の段階では、全員がすぐにマクロを作れるようなレベルまでは到達しないと判断し、まずは基礎的な部分、たとえばマニュアルのHTML化を通してGeminiに触れる経験を積むことや、サーバーの使い方(FTPを用いたサイト運用)を学ぶことを目的にしました。HTML化の取り組みは、そのための実践的なトレーニングの位置づけです

――上期では基礎を固めた感じですね。下期の展望はいかがでしょう?

Geminiを実際に配布して使ってもらったところ、メンバーからは『これすごい!』という反応が多くありました。下期は、さらに一歩進めて“自分自身でGeminiを作る”段階へと引き上げたいと考えています。

具体的には、各メンバーが業務の中で効率化したいタスクを洗い出し、そのタスクに対応するGeminiを自作してみる取り組みを進めたいと思っています。6月の時点でどんなタスクを対象にしたいかという洗い出しも終わっているため、下期ではそれを実際に形にしていく予定です。

これまではナレッジ共有会などで生成AIの利便性を伝える段階でしたが、次はメンバー自らが能動的に生成AIを使ってものを作るフェーズに進むタイミングだと考えています

―チームメンバーの成長にも期待が込められているのが伝わってきます。それぞれどのような生成AI活用を生み出していくのか楽しみですね。本日はありがとうございました!

※生成AIのワークショップも実施中!

実践型ですぐ身に付く!業務活用支援「生成AIワークショップ」をご紹介

2025.09.03

医療・製薬業界においても生成AIの業務活用が加速しています。一方で、「自社ではまだ使いこなせていない」といった課題も多く耳にします。今回ご紹介するワークショップは、そうした声に応える実践的な企業研修サービスです。現場での […]

※その他、MMの生成AIに関する業務改善の記事はこちらでもご紹介しています。

製薬企業のデジタルマーケター必見!すぐに使える生成AI活用術

2025.07.15

製薬企業のデジタルマーケターに向けた生成AI活用術をお伝えします。業務ですぐにお使いいただけるよう、活用シーンとともに、そのまま実行できるプロンプトも掲載しています。情報収集からコミュニケーションの効率化まで、業務の質や […]

【初級者向け】知っておくと便利!生成AIの基本的な使い方4選

2025.05.15

生成AI初級者に向けて仕事で役立つ基本的な使い方を紹介していきます。業務に生成AIを取り入れた場合に何ができるのか、どう使えばよいのか、一般社員だけではなく部門トップ層にも実務に紐づいた使い方を分かりやすく解説します。生 […]

相互のナレッジ共有で生成AIスキルの底上げから文化醸成へ

社内で生成AI文化醸成させるには、推進役となる担当者、そしてチームメンバーの一人ひとりが“自分ごと”として取り組み、スキルを伸ばし続けていることをご理解いただけたのではないでしょうか。生成AI推進担当者が中心となってナレッジ共有会などを開き、参加者それぞれが効率的な使い方や考え方のコツを学び、共有することで生成AIスキルの底上げ~文化の醸成へと繋がっていきます。生成AIが組織に浸透せずに悩んでいる企業さまは、今回の内容を参考にしてみてはいかがでしょうか。

メンバーズメディカルマーケティングカンパニーでは、医療・製薬・ヘルスケア業界に特化したデジタルマーケティングの運用支援を行っております。生成AIの導入・運用支援、その他、デジタルに関するお悩みをお持ちの企業さまはお気軽にお問い合わせください。

この記事の担当者

安原 哲也/Yasuhara Tetsuya

職種: Webディレクター

入社年:2008年

経歴:2008年新卒入社後、メンバーズ→メンバーズキャリアを経て現在はメディカルマーケティングに所属。主に運用案件に従事。